谢飞:我给《气球》豆瓣能打4星!

2025-03-10 本站作者 【 字体:大 中 小 】

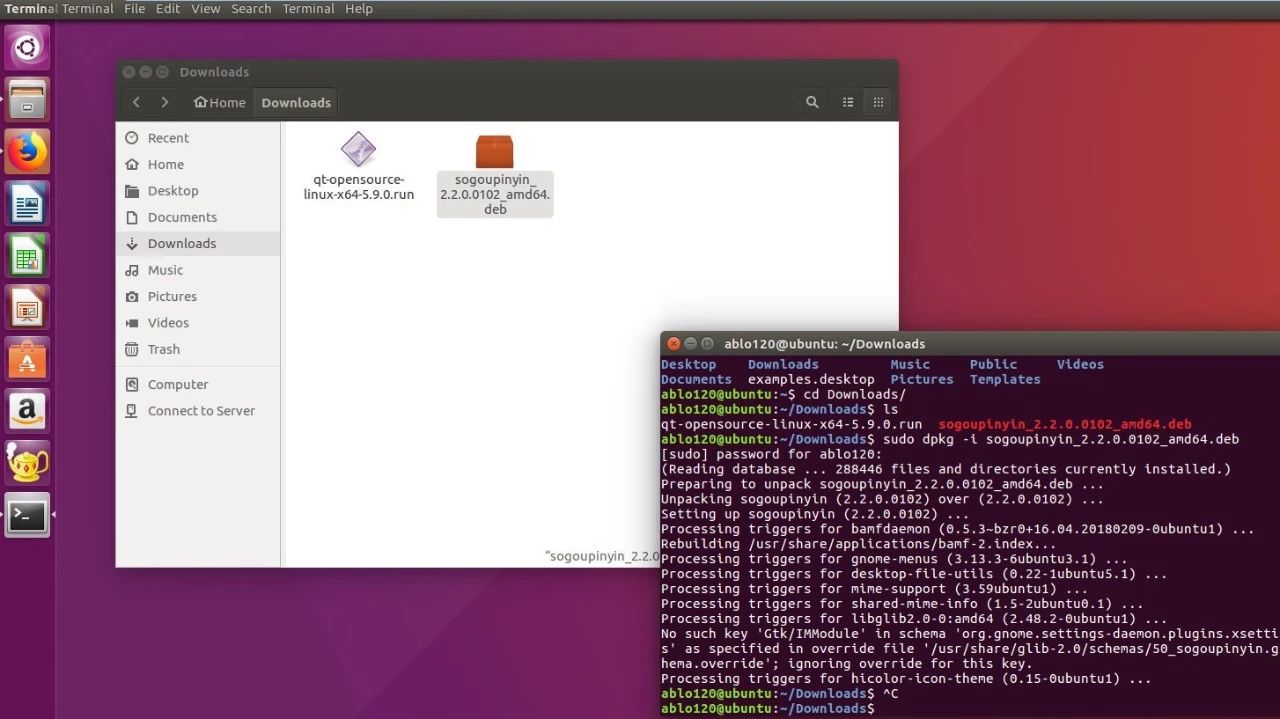

11月9日,万玛才旦的最新影片《气球》在中国电影资料馆举办了一场超前点映。除了万玛才旦导演莅临现场外,活动更特别邀请了电影策展人、影评人奇爱博士担任主持人,著名导演、电影教育家、北京电影学院导演系教授谢飞老师,艺术家、作家、文艺评论家陈丹青老师,作为特邀嘉宾惊喜现身,万玛才旦导演更亲自为几位老师献上哈达。

嘉宾们就电影《气球》呈现的“信仰与现实如何抉择”的主题展开深度对谈,从不同维度解读电影的艺术内涵和文化价值,令现场观众受益颇深,现场更是多次掌声雷动。

《气球》将于11月20日全国上映。以下是对谈实录。

主持人:今天看的这个电影是《气球》,是万玛才旦先生第七部作品,这个作品在威尼斯电影节做了首映,参加了大概六七十个国际电影节,拿了十几个大奖,这个影片是这两年中国电影当中非常重要的杰出的影片,用热烈的掌声把三位老师请到现场。非常荣幸能够主持这场活动,见过万玛才旦老师很多次了,去年4月份,我们就在这做过《撞死了一只羊》电影节当中的一个活动。一年多之后,又在电影资料馆和三位老师一块畅谈一下气球这部电影。

万玛才旦:去年也是在公映之前,觉得特别有缘分,再次感谢电影资料馆,今天也请到了两位老师,我献个哈达。

主持人:卖这场票的时候,10秒钟就抢完了。这个电影经过了非常多的电影节,到现在做这场点映活动,见自己、见天地、见终生的过程。首先请您简单跟我们聊一下这个电影当中从作家作品一直到大银幕当中的过程。我知道这个作品很早就已经写成了小说,后面您先拍了其他的电影,为什么从这样一个相对来说比较写意的小品式的作品,又回归到了一个针对现实故事的作品,这样的转换,先给我们做一个简单的介绍。

万玛才旦:谢谢大家来支持这个电影,也谢谢两位老师,谢谢沙丹。

其实我自己电影创作的方法可能跟小说创作有点相似,先有一个灵感,然后写下来。《气球》是我在电影学院上学期间,那时候在导演系,有一次中央民族大学,那边有一些老乡、朋友,去跟他们聊天。经过中关村,突然看到一只红色的气球在天空飘,当时就被这个意象吸引打动了,觉得那是一个特别好的电影意象,当时就有一种冲动想把它做成电影。

电影也有很多跟气球有关的经典的电影,当时看到这个意象之后,觉得它是一个特别适合电影的意象,特别适合电影的表达。当时就有一个冲动,让这样一个红色的意象和藏地当下产生的关联,然后想到这个白色的气球,白气球的意象,也就是这个片子里被小孩当做玩具的避孕套。然后有了这个关联,然后慢慢开始展开了这个想象,它的人物框架,整个情节的设置,逐渐就出来了。没过多久,大概十多天的时间,这个剧本也写完了。但是那时候还是诸多因素,这个片子没有拍成。对我来说,剧本只有变成影像才是有意义的。当时没有拍成电影就觉得有点可惜,希望完成这样一个表达。所以就根据这个故事,用小说的方式写了一遍。

2018年这个剧本也立项了,各方面投资,整个的机缘,做了这个片子。这个过程中跟以往《撞死了一只羊》不一样的地方,先是有小说,再改成剧本,这个一开始是想做电影,电影没做成,以小说的形式写了一遍。等到这个机缘成熟之后,又根据小说原来的剧本,人物关系、情节走向其实没有大的改变,更丰富了一些。那里边的演员都是跟我合作很多次的。写剧本的过程中一直在想演员,一方面是对他们了解,另一方面也跟他们有关于这个剧本这个角色的讨论,是特别适合的,就沿用了他们,一起来做这部电影。主创也基本上是从《塔洛》开始的基本固定的主创,基本上是很固定的班底,互相熟悉,互相了解,周期也不是很长,大概40多天就拍完了。

主持人:刚才导演说,第一是从直觉开始进入到这个当中,第二,这当中红色的气球和白色的气球之间有非常重要的对立的关系。这个电影我过去看过一个英文的推广版本,是藏语的标题,左边是红的,右边是白的,现在是汉语的标题,上边是红的。这种对立关系,通过这个主题,跟这个电影当中视觉形象的呼应非常有趣,包括昨天跟导演网上交流的时候也说,气球的球,我当时以为是个错别字,这个球上少一个点,后来人说这个气球是不是飞到天上去了。可以看到影片当中大量的对立关系,尤其是红色和白色之间的设计,一个穿白色衣服的朋友跟一个穿红色衣服的男主角之间在那交流,中间还有用炉子隔开的画面。这个形式是电影当中非常重要的一笔,这个角度您再给我们讲讲。

万玛才旦:用了很多的对比,一方面在影像上,在拍摄的方式上跟《塔洛》跟《撞死了一只羊》还是不一样,我跟摄影师也会有充分的讨论。最后决定用移动摄影这种方式来呈现整个故事,来呈现这个人物。里面的人物,中心人物,包括她的妹妹,包括她的丈夫,她的大儿子,他们处在非常焦虑的状态,移动摄影能够凸显人物不安、胶着的状态。用了一个跟《塔洛》《撞死了一只羊》不一样的方式呈现的。当你有了内容之后,找到适合它的方式、适合它的形式是非常重要的,有的时候形式就是内容的一部分。所以你看到《塔洛》《撞死了一只羊》《气球》他们有不同风格的呈现,形式的呈现。

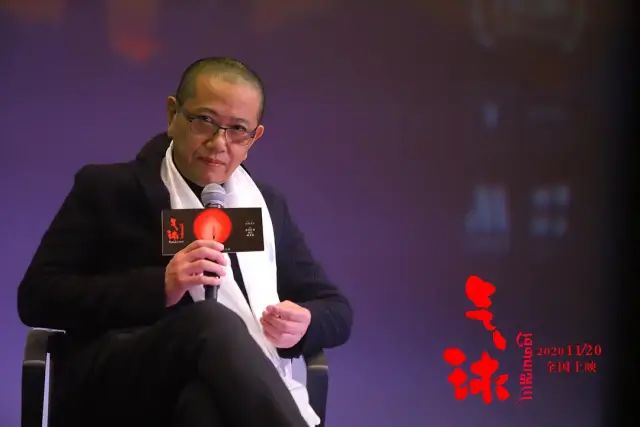

主持人:问一下谢老师,我们去年在平遥电影节第一次看到这个影片,今天请两位来,因为两位老师都创作过跟西藏有关的题材的作品,首先请谢飞老师讲讲,您拍的西藏或者藏区,跟藏区来的导演本身他自己在观察自己的生活当中多少有点区别,结合您自己对藏区本身的理解和观察,聊聊《气球》这个作品。

谢飞:大家好,很高兴来这里给万玛才旦这个新片即将在全国发行做一些支持,我作为他的老师,我到西藏拍过两部电影,两部电影之后我曾经回来反复说过,我说要拍好藏族电影,一定要有藏族的编导。我们电影学院摄影、录音、美术还是招过藏族学生的,但是我们导演系当时没有过。而你对藏族的语言不通,你到了下面跟群众演员,你不知道他们在说什么,完全是靠我自己去理解想象。虽然我拍的用的所有的演员都是藏族的,但是原汁原味的东西我不是完全能克服。

后来万玛来我们学校,他来我们学校时已经在西北民族学院是硕士了,到我们文学系进修,然后他拍了一个短片,我看了觉得这个人拍得很好。后来我们在2004年电影学院,我当时希望用彩色胶片继续训练学生,不要只用录像,所以在全校毕业生里找剧本,万玛送来一个短片剧本叫《草原》。2004年他在学院拍了一部大概唯一的彩色胶片影片,以后他又把他的短片扩大成长片。

他到现在第七部长片,第二部那个,我一看我就发现,我第一次通过银幕看通了喇嘛坐在那辩经怎么说话。还有一段藏戏,戴着面具唱,我也看懂了。如果不是藏族的编导把这部分融入到剧本里,我就不会看得那么懂。藏族出身,又有作家能力的导演和编剧,他们成长起来才带出来现在所谓藏语新浪潮的一批电影。我非常高兴万玛才旦在电影学院这个环境中被发现,他利用这个环境成长,成为一个好的导演。

我今天想跟各位说,这是我们大陆很不容易才出现的电影作家。五六十年代,法国曾经有过作者电影的称呼,也有国作家电影的称呼,但是电影作家自己具备作家的能力,或者他已经写了小说,或者他用电影来写他的小说,他的作品基本都是自己写自己拍。像欧洲的伯格曼到费里尼,中国台湾的杨德昌或者王家卫。

我们现在有了万玛才旦,他的所有电影都是自己的小说改编或者是像刚才说的,自己写的剧本。他有独立作家的能力,通过他的观察,构思出来的情节人物,用电影的手段来表现。电影学院还是挺骄傲的,还有一个贾樟柯,也是走的这条路。这是很不容易出现的,他必然有他自己的特点,他观察生活,大量来自于他成长的藏区的普通人、普通事,而且以短片小说为主,情节、容量、特点非常清楚。

尤其他在《撞死了一只羊》和《气球》,很明显的融入了一些梦想的描绘或者幻想的手法,然后把现代和过去和未来非常有机的有特点的融在一起,利用电影的形式,我觉得他越来越有自己的风格了。我非常高兴《气球》这个最新的作品。电影作家的作品一定有他自己的特色,也不是纯娱乐化的,但是我们应该爱护它、支持它。

非常谢谢各位来看这个戏,也希望大家来宣传支持中国的藏族电影作家万玛才旦的作品。

主持人:谢谢谢老师,大家都知道您也是豆瓣著名的70后,他们叫网红影评人,您现在就给这电影打个分吧。

谢飞:我去年在平遥看的,我觉得还不打5星,打4星吧,给他留有更大的进步。我曾经跟万玛说过,你小人小事写得太多了,你能不能再把它扩厚重一点,再扩大一点,我希望他藏族题材的作家电影能够更宏观、更深刻,谢谢。

主持人:今天请陈老师到这来,您是第一次看这个电影,说一说您对这个电影的直觉。

陈丹青:我其实看过他的所有电影,能看到的这几部我都看过,每一部都非常多人,而且每一部还不太好比较。万玛我去年开始发现他,从《撞死了一只羊》,中国有这样一个作家和导演,我非常惊讶,我早年去过西藏,我在乎西藏出这样的人才,就像刚才谢导说的。

然后我找来他其他电影看,我觉得我每一部都看了,7部。他在拍“一部电影”,所谓“一部电影”意思就是说,如果跟内地的电影比,他在拍一部电影,他一直在叙述小人小事,每一部都是小人物的命运。但是同时每一部电影都不一样,每一部电影的角色都很好,故事也没有那么曲折,但是你看上去都是非常感动,都有不同的理由喜欢它。刚才这部好像跟前面有点不一样,好像他有点“老”了,我这个“老”是褒义的,他更老练,他永远有分寸感,他知道怎么把握他想添进去的东西。

举个例子,我来以前看了《气球》的小说,从小说来说是一个比较轻盈的,总是带着小说的气质。他的小说在我看来,有点寓言,有点写实,有点童话,而且他是汉语写的,这些综合成他小说的气质,浅的但是蛮朴素的,想进去又很有趣。这么一个分量不是很重的小说怎么弄成电影,我因为有前面几部电影的经验,我觉得他有他的办法。

结果一看,我非常被说服,他审慎的能够放进很多意思的电影仍然保持他的风格,但是更重了一点,尤其看到最后。他说他加强了,那个尼姑的爱情,在小说里几乎很少的分量。但是他这里出现了尼姑进入中学,被她过去的爱人遇上,那个爱人找她,书被烧掉。他讲的不是爱情,而是爱情已经过掉以后的事情。万玛的所有戏都非常善良,我在内陆的电影已经找不到这样一个,我一看从头到尾核心价值观非常善良,我已经找到了,在他每一部电影里非常饱满,根本不是问题。

主持人:刚才陈先生等于向您提了一个问题,为什么把爱情做一些强化,您现在就回应一下。

陈丹青:我们早就不会表达爱情了,我一点印象没有。

万玛才旦:谢谢陈老师的夸赞,一夸就有点不自在。首先是篇幅需要,《气球》本身是一个短篇小说,大概只有一万多字,需要扩展成长篇的剧本,大概需要三四万字,所以你需要想办法在原有的情节、人物基础上,要伸展一些东西,这种伸展必须得是有机的,不可能是机械的加进一块,那样看起来就会很不舒服。在尼姑的那条线上是有空间的,所以就强化了这个。

而且尼姑的戏就是为了解决这个人物,尼姑对过往情感的态度,追究的态度,能看到姐姐当下的处境,你其实是通过尼姑能够更加深刻的体会或者体验姐姐这条线她的情感,如果没有这条线,那肯定这个姐姐的情感就不会有那么强烈。所以就强化了这个东西,从而衬托出姐姐她的状况,她的纠结。我觉得是一个对比吧,这个电影里用了很多这种对比的手法。羊的世界,人的世界,生不出小羊的母羊,也是一条线,就能得到很好的强化。

主持人:陈先生,您是作家,也是文艺评论家,我们过去经常用一种庸俗的,说这个电影很漂亮,像幅油画一样。这部电影大量都是手提式摄影,但是还是很像画面一样。我想请您从绘画角度来说,绘画和这部电影当中类似的画面的处理当中的异同,您给大家介绍一下。

陈丹青:不太好比,我的画早就过时了。他这次电影好像多了一点点,我总觉得非常有分寸感,永远在平铺直叙当中,非常审慎,而且很聪明的放进一些。这里有几个长镜头非常成功,而且觉得有点不太是长镜头,但是一想绝对是长镜头,这是他很厉害的地方。我总喜欢讲托尔斯泰讲列兵的话,他说这样的赋予技巧以至看不见计较在什么地方。

我非常重视万玛的是他这方面,他电影的主题,放在人物身上的情感,还有他用的手段,他从来不想显示给你,从来不想告诉你,你看我正在用这个手法,他从来没有,这是我在内陆电影里几乎很久没有遇到过了,非常克制,但是用得很饱满。有一个长镜头我想问算不算长镜头,姐姐叫那个人走,你不要再来找她。他走了,走了又回来,回来以后把书还给她,拿在手里,然后她的眼镜掉下来。这是很意外的事情还是你拍了好几条?

万玛才旦:那是一个长镜头。

陈丹青:这都很牛。

万玛才旦:拍这个的时候就是那个场景的选择很难,所以我们找了牛粪堆,在那个旁边,这个老师慢慢过来,遇见她正在捡牛粪,然后她去拿书,整个一条拍下来。在我们拍的过程中,那个老师的眼镜掉下来,实际拍摄中也是掉下来的,但是他觉得可能这样掉下来不对,然后他就笑,我立刻觉得那是一个特别好的细节,所以重新拍了一遍,留住了那个细节。

陈丹青:他第二次又成功的掉下来,而且没有笑。

万玛才旦:第二次就是刻意掉下来,但是观众看不出来。

陈丹青:你选他的样子也非常对,因为我在下面呆过,县城的知识分子就是这个样子。还一个长镜头,你有点小野心,姐妹俩站在门口,你是从前拍过去,窗反光,大云朵。过一会儿又是大云朵,等她们讲完话又回到这个景象。但是蛮精彩的是后面的气球,突然出现了青海湖,我问过你青海湖会不会出现,你说出现了一点点,我没想到是这么出现的。最后那个镜头,我看小说的时候我捏把汗,你的结尾有点文艺,我很怕拍得气球升高了,会坏掉,结果你这样拍,好极了,所有人看它,吹口哨。打架,那一场也拍得非常好。

主持人:这个电影里有很多分割,甚至尼姑跟老师第一次在学校见面的时候,看起来没有分割,实际上电线杆当中的电线也在分割,这里面有大量分割的镜头,都做了非常精心的设计。这个电影当中画面的颜色,大家肯定都会有这种疑问,做了好像一种特别奇特的调色效果,感觉有点发青蓝色,我们去年在平遥看的时候也是这种颜色。为什么做成这种色彩,因为这种色彩有点和现实主义不是那么匹配,想请您做下解释。

万玛才旦:一方面这个电影也是两部分构成的,一部分是现实主义为主,讲在现实中发生的故事。另一方面涉及到信仰、轮回、转世,种种的比较虚无的东西,那也是很重要的一部分,也有一些超现实的部分。整体是偏冷色的,我们拍的时候也是,刚刚是秋天,那个草原有一点黄,草丛中还有绿色,跟整个故事的气氛是不太吻合的。我和摄影师在调色的时候,一开始也做了很多实验,后来在泰国调的时候也是,环境中的草丛中的暖色,金黄的颜色、绿的颜色拿掉,有一种很压抑的气氛,跟整个影片的气氛、情绪、气质是比较吻合的,所以就调成了这样,觉得这样可能在观影的过程中对观众也会有一个清晰的情绪的传递。

主持人:我再问最后一个问题,人调度起来相对来说比较容易,羊发情不是那么容易,羊一定是在这个时间发情拍出来的吗?是等羊有感觉的时候吗?

万玛才旦:关于羊的交配、配种,大家看小说《气球》就可以很清楚,对整个过程其实有非常细致的描写。但是在拍的时候已经到了秋天,配种期已经过了,所以很困难,但还是有办法,用镜头语言剪辑,很多方法,达到那个效果,虽然没有你想看到的画面。

主持人:画面已经让人看得很亢奋了。

观众提问:为什么会选择稍微有点女性的视角?包括里面讲到女性的生育自主权,您是怎么想到的这件事情,您作为一个男性导演。

万玛才旦:这个问题沙丹老师第一次问的时候其实已经回答了,纯粹偶然,我不会奔着一个主题曲做一个电影。

陈丹青:我不觉得这是女性的主题,也不觉得是女性的视角,每一个电影里的人都做得非常好,你注意到一个女的,就说这是女性视角,我不认为这是女性视角,这是万玛视角。

观众提问:老师好,我看的时候稍微觉得有点主题先行,我也不能确定。我想请教一下万玛导演,平常在创作的时候,如果遇到类似的主题先行的一些倾向,当然这个主题可能是比较多的主题。类似这种倾向或者欲望时,自己如何平衡这件事情?

万玛才旦:这个绝对没有主题先行,一开始因为一个意象,有了想创作这样一个电影的冲动。

陈丹青:我有点想问这位观众,你为什么觉得是主题先行?

观众提问:我觉得这个电影的第一镜,应该是个避孕套视角,他几乎就已经把他视野里所看到的关于天空的、关于生命的这些东西一镜之内很简练地讲完了。从避孕套到气球到肚子到羊,每一个东西其实都是很符号性的东西。我为什么觉得主题先行,准确说这个作品在看的时候,仿佛是符号在驱动着前进,是符号的排列和组合在前进。我个人对这个影片故事中或者情节中可以跟随的经历并不是觉得跟随得十分舒服,这些符号的主题性的组织有一点先于情节、故事这些部分,所以我这么看。

陈丹青:万玛你遇到这么高水准的观众。

万玛才旦:我觉得就是你怎么去建构一个故事,它里面需要一些元素的,这些元素怎么运用、搭配是很重要的,完全不是什么符号。就像信仰一样,就在他们的生活当中,如果你说这个电影有很多信仰的东西、轮回的东西,转世的东西,那我可以说这个是他们生活中的一部分,信仰成了他们生活的方方面面,他们所有的思维方式、说话的方式、行为的方式,是和信仰关联的。这里面出现的这些元素或者这些符号的东西,也是在那个年代跟他们生活是完全分不开的。完全没必要做一个符号的排列,就是一个很自然的。

主持人:导演认为是很自然的呈现,我觉得是把主题和视觉本身做一个融合,这在优秀电影当中经常也会使用这种方式,主题、叙事以及形象形成匹配,才便于解读和认知。

观众提问:各位老师晚上好,问一下万玛导演,我特别喜欢边疆少数民族地方题材的具有特殊民族性的表达的影片,因为我的家乡来自内蒙古,作为学生,在我平常的作业中我也非常喜欢写我家乡的这些东西,但是时间久了,长此以往,我会至于我创作本身的意义,我是真的很了解它,还是因为我只会写它,或者是只能写它。当然相比于万玛老师这样段位的一位成功的导演,我作为一个电影的学生,其实我有我的优势,我不想太早就把自己限制住,在电影初期的学习我还在摸索当中。想问一下导演,在您的学生时期,您有过和我相似的疑惑或者对于自己创作的质疑吗?如果今后有可能,您会不会跳出自己创作的舒适圈?

万玛才旦:刚刚谢飞老师也讲到,我在电影学院的时候已经有了很多的经历,比如我读了另一个专业,也经历了很多的工作,所以有很多这样的东西支撑着你,包括你对自己家乡、自己民族的文化或者他们生活的了解。我在电影学院的这种方向或者这种目的是清晰的,所以不会遇到第一个问题。

第二,有可能肯定会做尝试。

陈丹青:姑娘你是蒙古族吗?

观众提问:汉族。

陈丹青:你刚才说很喜欢少数民族题材,你可以对我和谢导这么说,你对他说这个话不准确,比方说他就是一个陕西人在拍陕西,蒙古人拍蒙古,或者上海人拍上海,不能说是少数民族题材,他是一个少数民族导演。

观众提问:导演您好,今天晚上一直没有提到您的另外一部作品《老狗》,在您以往的现实主义题材里,当初的镜头有些深色,您也不吝啬去展现超出我们脑海之外的那部分您家乡的风景。在这部电影中我们能看到的是又重归到了大自然的色彩,小镇里的大量景色被摒弃了。不知道您在这几部作品进行创作期间是否有了更多新的感受?更多的摒弃了一部分您当初所关注的小镇的那些变迁,能谈谈您的感受吗?

万玛才旦:每个故事涉及到的场景不一样,像《塔洛》,像《气球》,它的场景就是需要的,完全没有摒弃,我觉得这个故事就需要在这样的场景发生,它就是一个家庭为主的故事,整个故事肯定是围绕一个家庭展开的。你说的这个问题对我来说是不存在的。

观众提问:各位好,我是偶然间读了《嘛呢石》那个小说,您的小说里除了《嘛呢石》,算是梦境推动的情节,其他的都是摄影机的语言,比较白描,没有那种超现实的元素,但是看了您这部电影里用了两个儿子的梦境,并且用得很秒,您怎么看梦境在您的电影里和小说里不一样的占比或者应用?

万玛才旦:我小说里涉及到梦想、幻想、超现实的可能相对多,尤其早期的小说。2002年我到电影学院学习电影,之后开始接触电影、拍摄电影,你回看之前的小说和之后的小说,也是有些变化的,之后的小说可能更简洁一些,可能是受了电影的影响,有些篇幅,有些小说我觉得它是适合改编成电影的,之前的小说,我自己也仔细看了,仔细想过,几乎没有一篇适合改编的。

可能跟自己的兴趣或者表现方式的选择也有关系,可能创作对我来说,梦是非常接近的,创作就像白日梦一样,有时候你的梦是不规则的,没有规律性的,你在创作时给这些梦做了一个规整、规划,让它有一个显得相对统一的东西。我希望在小说或者电影里也能带着这样的特质,让它跟这个创作本身有一个更亲近的表现。像《撞死了一只羊》、《气球》里有很多这样的表现,我觉得是跟这个有关联的。

主持人:这个梦的意涵是可以被清晰解读出来的吗?您是完全开放的还是自己设定了一种所谓的梦境的主题呢?

万玛才旦:肯定是有一些文化的或者信仰的东西在里面,对这样一个观念的反思。另一方面,整个故事的走向也是跟这样的观念有关联的,其实也是做了一个暗示。最后那场梦,老人去世之后,在水边走的那样一个幻觉、梦或者超现实的片段,一方面在传递亲人去世的情绪,另一方面跟后面的文化,包括藏传佛教,人去世以后,要经历七七四十九天的过程才能达到。

谢飞:我拍过两部电影,也看了很多关于藏族的书,有一个观点,全世界、全民族都信教,大概藏族是一个,其他的无论基督教还是什么,有的信,有的不信,但是藏族这么几千年下来,是全民族信藏传佛教,这个观念是几千年的,包括生命的轮回,怎么样看待生和死,怎么样看待万物,这些东西融化在一代代人心里。

虽然是一个白气球、一个红气球,但是到处贯彻着他们的信仰。万玛也是不由自主在表达他这种信仰,这个民族有这样信仰是幸福呢还是不幸福?我们佛教是劝善,但是有几个真了解佛教,有几个真信。我们看藏族的作品,我们要带着这个观念,你就会理解我们之间的区别。我当时拍那个戏的时候就觉得一定要尊重这个民族,不论是知识分子还是普通的人,他们的信仰和他们几千年几代人维持的文化,你不太理解,但是你要尊重它。

主持人:最后请台上的三位老师用一句话推荐一下这部影片。

陈丹青:我愿意引申一下刚才谢导说到的信仰的问题,万玛电影给我的启示可能都有这个,一定的,没有他那样的信仰,来自一个藏族地区的,我几乎不能说是信仰,多少代人下来的意识形态,不可能写出这个作品。但是他的作品从来没有一个作品是主题式的宗教或者信仰,全部是人性,cover这个电影的生活跟我们的生活是一样的,我们在一个文化下生活,不是信仰也不是宗教。我为什么格外喜欢他的电影,我用两个字,慈悲,每个电影让我感受到背后的东西是慈悲,拍出这样的电影。

谢飞:推荐年轻人去看《气球》,了解藏民族的美好信仰。

万玛才旦:这个电影算是第一部全国公映的电影,需要大家更多的支持,也感谢以往大家特别热情的支持,谢谢大家。

主持人:谢谢三位嘉宾,希望电影获得更好的成绩。

猜你喜欢

智齿一定要拔吗? 拔智齿须知+拔牙及手术注意事项

181

181

硬笔书法 | 钢笔行书书写技巧!这样练字少走弯路!(附:提手旁演示图)

108

108

国际物流中DDP和DDU有什么区别?

182

182

马洪智库视角 | 朱嘉明 | 思想:走向未来的驱动力——纪念《走向未来》丛书出版四十周年

236

236

买房,感觉很重要!!!

171

171

中介 强开好享贷最新3大技巧

148

148

【常识】羽毛球业余爱好者如何选择穿线磅数和打法?

107

107

新保守与托洛斯基 - 哔哩哔哩

239

239

护肤护眼知识培训课件汇报人:XX

170

170

爆笑:十大最雷人公务员试题及答案

129

129

二手房交易流程及税费(仅供参考)

幸福的一家人作文(精选15篇)

健康生活方式的10条“金标准”!赶紧对照一下

关于潮州市光正实验学校调整学费收费标准(拟)公开征求意见的公告

潮州市枫溪阳光实验小学2017年秋季一年级新生招生简章

科普添动力,实现“双碳”目标更可期

关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知

余额宝七日年化收益是什么意思

经前胸部胀痛,是怎么回事?会不会是乳腺癌?一文和你说请

汽车美容开店怎么样?