董竹君18 在“一·二八”事件时群益厂被炸毁、横遭诬蔑

2025-02-19 本站作者 【 字体:大 中 小 】

在“一·二八”事件时群益厂被炸毁、横遭诬蔑

当时侵略成性的日本帝国主义者,一心要并吞全中国。“九·一八”事件后,由于蒋介石的投降政策,不抵抗主义,致东三省失守。日本侵略者得寸进尺,凶焰愈炽。

在1932年1月28日夜,日军又突然进攻上海(历史上称为淞沪战役)。在这次战役中,守卫上海的主力军——十九路军英勇起来抵抗。上海和全国人民热烈支援,工人、学生、市民纷纷组织了义勇军,并担任运输、救护等工作。我也出钱捐献。

十九路军约以一万多兵力坚持了一个多月,击退了敌军,打了胜仗(据闻这次战役日军投入总兵力约四万四千,我军投入总兵力约四万五千)。然而,蒋介石不但不支持,反而把各地人民的捐献扣留。十九路军处于枪弹用尽、支援断绝的情况下,只好向西撤退。

蒋介石指示何应钦和日本侵略者签订了《上海停战协定》。协定规定日本军队有在上海市区和周围驻扎的权利。中国反而不能在上海驻军,抗日活动要全部取缔。这是多么惨痛的卖国史!

两年多来,我辛辛苦苦在闸北创办的群益纱管厂,好容易在业务上刚刚有些起色的时候,就在这次“—·二八”事件中挨了炸弹,几乎完全变成灰烬。我在非常悲痛、不安的心情下,忙着处理工厂炸毁后的一切善后事务。

而群益工厂被炸毁后,未看见过群益厂的一些华侨股东造谣说我是“拆白党”,真令人啼笑不得。幸好工厂各部都拍有照片以及管理参观过工厂的几位华侨股东的证明,谣言才逐渐烟消云散。当时我感到无比气愤,但我又有什么力量去抵抗呢?只好忍气吞声。可是它给我增加了奋斗的精神力量!于是我仍然努力于寻找经济出路和参加共产党的政治活动。

当时,因战争关系市面处于停顿和混乱的状态中,二百多职工的薪金伙食和家庭开销毫无着落。双亲担心孩子会停学,变成弄堂孩子,因为我整天在外奔跑已弄得焦头烂额,无暇他顾了。

去厦门途中

这时期陈清泉先生在厦门,他知道上海形势紧张怕我出事,邀我去厦门暂避。我就答应前去。目的是想请他设法帮助,以救燃眉之急。但当时在市民纷纷离开上海逃难的混乱状态下,根本买不到船票。我又急于争取时间想早去早回,于是就和陈清泉的弟弟陈清文俩背上简单的行李,带了一些干粮,做“黄鱼”(没有船票的人)搭上了小船偷渡到开往厦门的轮船后身的货舱口,偷偷地爬进了货舱。

见里面拥挤得水泄不通,人们都坐卧地下,我俩就混进去,选择一块比较不容易被发现的小地方,向先到的人们打个招呼请他们让点缝出来,然后把被盖在缝缝里铺好睡下。

一会儿船开了,查票员来到,我俩赶快把被盖往头上一蒙装睡觉。查票人来势汹汹地嚷着:“查票!查票!有票快拿出。快点!快点!没有票的自己识相点(意思是没有票子的人赶快给他们一点钱就可了事),免得扔入江去。”

因为“黄鱼”不仅仅是我们二人,在极混乱的情况下,我俩算是幸运地混过去了。我记得当时拥挤得简直翻不过身来,连去厕所都要在人身上踩来踩去。整整两三天没有喝口水,空气坏到仿佛要窒息似的。我们当时的脸色也苍白了,就这样到达了厦门,住陈清泉家里。这是1932年近2月底的事情。

厦门女中演讲惹祸

到了厦门的第二天,某女子中学(校名已忘)请我演讲。我讲抗日救国,当前政府如何腐败,中国将来非得走向革命道路不可。我讲到一半情不自禁地愈来愈激昂,听众情绪也随着高涨了起来。我感觉不对怕出事,赶快收话回到陈家。

傍晚有人通消息给陈家,叫我赶快跑。我在抵厦门的第三天就又逃回上海了。后来接陈家信,在我走后几小时就有人去搜查。陈家老太太受了一场惊吓,据说从此得病不起。陈家除陈清泉、陈清文兄弟俩理解我的活动外,其他人都把我恨透了。后来陈清泉回菲律宾了。

上海监狱内外

一、被捕

半夜搜捕

从厦门回沪后,为了能把工厂设法恢复,家务安顿好,革命工作进行得更好些,我照常奔忙。有一天傍晚,我从群益厂回家,正和孩子们吃晚饭时,忽然外面锣鼓炮竹声大作,市民们在庆祝十九路军打胜仗。我也兴奋得放下饭碗,带着孩子们坐上两部黄包车,挂上鞭炮,一路庆贺到11点才回家。

回家后,安排孩子们睡觉,正在和暨南大学的学生骆介庵谈论时事,激动兴奋的感情还未平定,突然楼下后门有人叫开门,来势汹汹。我和骆介庵知道有变,包探已经冲上三楼,直进我住的亭子间(是睡房又是书房),法国包探像根柱子一样站在门旁,两个中国包探就拿起电筒到处照射,首先照到书架,其中有一个包探哼一声说:“这些书就足够证明你是反动分子。”

“这些书市上都有出售的,为什么看看这些书就是反动?”我板起脸回答他,心里真气愤,恨不得有手枪把他们打死。

“你这女人的嘴倒蛮厉害的。”他冷笑一声说。

一刹那间,电筒照射到床下,他们像找到宝贝似的狂喜起来。是一包宣传品。我心想送来的人事先不告诉我一下,藏好它。

“哈哈!这回你还有什么说的!”这时候我虽然激愤得无以复加,但心里却很镇静。两个包探和那个法国人在门外不知说些什么话,随后就一个扮红脸,一个装白脸地对我进攻了。扮红脸的像条疯狗一样,厉声叫着:“把她带走!带走!”

我说:“走就走。”

“你还要嘴硬?”举起手就给我两记耳光。“交出你的共产党党羽。”

“我不是共产党,哪里来的党羽?”

他转身问骆介庵:“是你拿来的吗?”

“不是。”骆介庵回答。

“你们是同伙吗?”

“不是。”

“那你知道这包宣传品是哪里来的?”

“不知道。”

“你不知道,我们知道。”

“你是谁,你来干什么?”

“我是暨南大学的学生,来探望她们,她们要出去放鞭炮庆祝打胜仗,我同她们一起去了,刚刚回来。”

“胡说,你们都是同党。”

这时,那装白脸的就把我拖到洗澡间,把门关上,假惺惺地说:“看你的样子,也不像是个共产党员,还有皮大衣、钢琴呢。你赶快拿出二千元,我们就把这包宣传品替你烧掉。”

我说:“钢琴是租来的,皮大衣就只一件还是旧的,也不值几文。我没有钱,你们喜欢怎么办就怎么办好了。”

他又说:“你不要这样硬,你犯的案子不小,判刑不会轻的。你的处境很危险,若不肯出钱了事,进牢后那种苦头你是受不了的。”

最后,他讲来讲去,把价钱降低到六百元,并说只要开张支票就行。我仍然没有答应。

一则实在没钱,再则恨透了这些奴才走狗,为什么要给他们钱呢?

于是,白脸火了,把我拉出洗澡间。

我临走时,去前楼看了一下正在酣睡中的孩子;我叫醒国琼,她翻身跳起擦着眼睛,抬头恐怖地看着我和包探。我把书桌抽屉内仅有的十九元交给了她做家用并且关照她去隔壁找张殊明,一道去聘请那位在法捕房里有势力、而且专为进步人士辩护的律师陈志皋做我的辩护律师。

吃了炸弹的群益纱管厂,由于重要机器都遭炸毁不能正式开工,只好做些零工来维持职工伙食和一部分薪金开支。此刻,我又即将入狱,只好留条吩咐国琼女送到五马路开设电料商店的表兄张宝记处,请他暂时代理。并让她告诉外公外婆不要担心,好好照顾妹妹。

接着,我把睡着的其余几个孩子再看了一眼,我怕自己的感情会软弱下来,陡然转身就下楼梯。骆介庵也被捕了。

红脸手持名单又去同里弄一家。这家的门锁住了。他们又打开名单,押我们上车来到另一里弄,进亭子间见沙梅伏案正在写什么,红脸包探看看名单,问沙梅:

“你叫沙梅吗?”

“是。”沙梅答。

“你们是同伙。”就这样把我、骆介庵、沙梅同时逮捕到法租界捕房临时监狱。这是1932年3月4日的深夜(大约是这天)。

法租界巡捕房

来到捕房门前停住,分别关押。我被押在办公室。当夜我躺在沙发上。次日黄昏尚无动静,我走近窗口眺望长空,正是夕阳西斜,彩霞迷人。而自己身陷囹圄,真急死人。突然,门开了,红脸、白脸都进来了。

“坐下,我们谈谈。”红脸照例凶狠狠地威胁说:“你们都是同党,快把党羽交出来,就送你回家。”

“我不是共产党,哪里来党羽?”

“他俩个呢?”

“他二人也不是共产党。”

“那你们为什么要搞这些宣传品?”

“为了爱国。”

“胡说,你不好好说清楚,是不行的。你们这些反动分子,不打不招。”提起手来正想打我时白脸拦住,红脸气冲冲地走了。

白脸假慈悲地说:“我看你这种样子,也不像是共产党员,但是,你们一起搞反动活动同样有罪,明白吗?”我看你还是拿出一点钱了事回家,家有老少,何必吃苦?”

“真的没有钱。”

“把你关在办公室,你该明白些,你再不同意,法国包探和刚才那个人都是很厉害的。”

“你们要怎么办就怎么办;钱,是没有的。”

白脸包探冷笑地说:“不要凶,你上有双亲,下有四孩,我给你三天时间,你好好想想,还来得及。”

三天后,白脸包探又来了,问我:“怎么办?想通了吗?”我不吭声。

他们没有敲到这笔竹杠,他也火了,嘱咐看守人:“把她送到监狱去。”(这是巡捕房的看守所)

那时候,当局内部正是一团混乱,磨擦得厉害,对待政治犯在表面上放宽尺度,不随便横施暴戾。大概是这些原因,没有给我上刑,但也受尽了恶言漫骂和侮辱。阴森恐怖的气氛,使人随时都感到生命危在旦夕似的。

以后,继续又逮捕人进来。除政治犯、大盗和杀人犯,不关进我这间牢房外,妓女、吸吗啡、鸦片的、小偷、赌棍等什么人都有。经常是七八人一起挤在约两个单人床面积的木台上,连身都翻不过来。三四条有虱子的被,共同搭着盖用。奇怪,我当时并不感觉痒得难过。俗云:“债多不愁,虱多不痒。”真是不错。两星期洗一次澡,大家都在一口大水缸里混洗一阵。

狱中的政治犯满多。当看守人打开每间的铁栅放出门外洗脸时候,被关押者一拥而出,相互争取时间抢着说话通气,我才知道那晚被抓进的人很多。我同情同房的这些非政治犯人,我们相处得很亲热,有时我向她们宣传些革命道理时,有人聚神听着,有人烟瘾发了盖被睡觉。

这时候,我深深体会到:同在落难的人,不管是犯的哪种“罪”,不管是哪种类型的人,到了这里很自然地便融洽起来,亲热得很。深感到“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”!并且在这个时候,别说一块布片,即使是一丝一缕都显得有说不出的宝贵。

大约第四天,国琼女送饭菜进狱,狱警开开铁栅递给我,国琼女站在外面,可怜的小心灵啊!她热泪满眶地对我说:“妈妈,律师已经聘请好了,张殊明胆小怕事,是小张先生仗义带我去找陈志皋律师的。你多吃一些吧!这是交涉了好几次才送进来的,今后不会再让我送进来了。”

当时我为安慰国琼女起见,把菜和饭都吃光了。她见我吃光了,紧握着我的手哭着低声说:“妈妈呀!一定要保重身体,家里事放心吧!”我含泪点头。国琼女走后,我泪如雨下,几乎把饭菜都呕出。

默思感叹:这样小小的年龄(十六岁),迫着她就要照顾家务、外事、外公、外婆以及三个小妹妹,还要奔走我在狱中的事。一副重担落在一个少女身上,随着母亲吃苦。啊!人世间的悲痛像一把尖刀似的,刺痛了她的小心灵,而一时还不得罢休,还要捧着这创伤在乌烟瘴气的人群中为我挑着重担跑来奔去。也罢,让她早些尝尝人生的滋味,受些磨难,对她的成长也有好处。

安南巡捕

当时我裹着一件旧皮大衣躺在木台上老睡,到午夜巡逻接班的是一个约三十几岁的安南巡捕。他身材中等,皮色黄里带黑,身穿黑制服,头戴钢盆帽子,黑色皮鞋,肩挎长枪,每日半夜两点左右他上班巡逻。

当他来回巡逻的时候,每到我们铁栅栏门前,他总是偷偷地细声劝我进餐,劝我盖被,并鼓励我设法脱险。

他说:“太太,你怎么不吃饭?不盖被?你在这里挨饿受冻有什么用处?既然进来了,就得自己保重。洋铁罐里的一点点菜和黑米饭,虽然难吃总比挨饿好。蓝布被盖虽然有虱子又臭又脏,总比挨冻好。留得青山在,不怕没柴烧。”

这个安南巡捕,中国话说得好,我听了这些话很是感动,特别是最后一句话提醒了我,我接受了他的意见,日后我饭量逐渐增加了。

我慢慢觉察到那位安南巡捕确实是个善良的人,我就隔着铁栅栏门开始和他对话,并请求他做我和家人的交通员。他答应了。每次我都是用他给我的报纸边边或者黄草纸写好条子,由他偷偷地送给国琼女。

律师的敲诈

有一次,安南巡捕给我一张小条,并且告诉我:“你的大女儿(国琼)被陈志皋律师和提你的两个包探包围在陈律师的办公室。陈的家人也在旁,说你的案情严重,要你大女(国琼)拿出三千元才肯把你营救出来。如果现在手头没有钱,可以打电报给父亲或者南洋华侨,或者南京政府里的要人戴季陶,又说戴季陶是你大女儿的干爸爸。不然,说你可能被枪毙。”

他又接着告诉我:“你的女儿年纪虽小,却很聪明能干。她回答他们说母亲自从和父亲分开后,就和这些人不来往了,对于母亲这案子他们这些人不会同情的,我也不愿意去求他们。母亲如果被枪毙了,我就带三个妹妹去跳黄浦江!钱,说什么也没有!”

我听完安南巡捕的话,便拆开看他偷偷送来的小条子。这纸条是国琼女写给我的,信内这样说:“亲爱的妈妈,您好,我们都想念您,望您保重身体。陈志皋律师找我到他写字间去谈话,他和两个包探逼我一定要拿出三千元,我拒绝了。结果我在无可奈何中,答应付六百元诉讼费,签了字。他说要我们把这笔钱完全付清才能开庭,我已经设法付了他二百元,其余的钱没有办法,怎么办?”

我看完信条,大吃一惊,原来陈志皋这个人披着进步的外衣,以所谓“左倾”的面貌出现,真不知有多少人受了他的欺骗?

通过这件事,使我进一步认识到看问题要怎样从现象到本质;从形式到内容;什么是阶级观点;什么是资产阶级的帮凶;什么是帝国主义的奴才和走狗。这是一次深刻的政治课。

难友义助百元

有天下午,在照例打开铁栅栏门放我们出去洗脸的片刻间,说也奇怪,我一点也不害羞地、开门见山地问那些脸面生疏的人说:“你们哪一位有钱借给我,我的律师陈志皋公费不付清不肯出庭,他是捕房里吃得开的人,他不出庭开庭就会老是延期……”

我话未说完,有位姓石的四川人马上慷慨答道:“我有!我有一百元邮局汇票,藏在裤带里没有被抄出,拿去吧!”他说完,毫不犹豫地就把汇票递给我了。

于是,我写了一封简单的信给陈志皋,内容是:公费六百元并不少,目前,我家四方设法才凑到二百元,现再附上汇票一百元,余数一俟释放就付清。我们都是知识分子,来日方长,请你帮助……这封信的目的是希望他不要再一次又一次地拖延开庭。这信和一百元汇票是请安南巡捕转交给国琼的。

一方面,又嘱国琼女和友人另外聘请律师吴经熊。那时候,吴正在南京为孙科起草“宪法”不能来沪,他代请了俞承修(据说曾任过上海法院院长),这位俞律师很出力。

石某在这样情况下,慷慨解囊将仅有的一百元帮助一个陌生人,虽然他是同情同样遭遇的落难人,但世上锦上添花者多,雪中送炭者少。何况,冒着风险助人更是凤毛麟角,这是证明一个人的品质和为人之道优劣的分水线。石某的强烈的同情心,令人十分感动!惜因当时在仓促之间,我无法问清楚他的名字和住处。无法报答,非常遗憾!祝愿他还健康地活在人间!

有天午夜,安南巡捕偷偷地告诉我:“我从内线打听到,你大概要被判五年,那你家里老人、孩子怎么办?听说孩子的父亲要把她们抓回四川了。我看你还是设法脱险吧!你如果愿意,我可以尽力帮助你。”

我考虑两天后,觉得硬拼对革命、对孩子前途都有损无益,还不如设法脱险为上策。决定听从安南巡捕的建议,设法活动,贿赂内线。

安南巡捕就很热心地介绍了姓刘的大块头(名字忘了),一个在捕房内很活跃的人。通过他把上自法租界捕房有权势的律师费席珍,下至各层比较重要的人,都贿赂到了,总数约二千八百元,费席珍是五百元,讲好出狱付款。刘作担保人。

在这些人看来,由于我的社会关系,只要我愿意开口,这点款子是不成问题的。所以刘才愿意作欠款的保证人。

薛苔华立路监狱

正在这时,捕房当局忽然把我押解到旧法租界薛华立路大监狱去了。那位安南巡捕从此再也没有见面。他对我的帮助很大,他是我们全家的恩人,我到现在还铭刻在心。不知他后来有无因为我许给的贿赂落了空而受到捕房的处分。这位异国朋友,不知现在何处?当时的安南就是越南。越南在当时被法国侵略,沦为殖民地,估计这位安南巡捕是进步分子。

到了薛华立路大监狱(现名建国中路,监狱改名上海第二看守所),这里房间小得仅够两人住,吃睡都在地下,大小便都在这房间里。监狱长是女的,长相不难看,但是一副凶相。据说对政治犯是客气的。

这里管束得更加严厉,从早到晚,鸦雀无声,只有吃饭的时候才听到几声“克喱咯啷”。守狱人照例是把铁栅栏锁打开,于是大家出来坐在门前水泥地的过道上吃饭,一排人中有人吃不完的,大家不怕凉不怕脏,争着把剩饭剩菜拿过来,用布片包好饿时再吃。我也拿过两次,活像一群哑巴叫花子。

这里处境比捕房还要艰苦,在捕房里有时还可以隔着铁栅栏门高声说话和另外栅栏的人通气,还可以通过安南巡捕知道一些里外的消息。此地则稍有触犯一点规章就要挨打受骂。

不是贿赂了吗?为什么反而进了正式监狱。不懂!估计受贿的人有意这样做,免得让人家疑心。当时,我深深体会到:捕房就像一座人间魔笛,牢狱则活像一座人间地狱。

某天,突然来张传票,通知开庭日期。我从牢狱走到法庭,看到我那好久不见的父亲和孩子们都站在法庭门口。当时,还有中国公学学生刘良,还有小张先生和其他友人,青年们也都愁容满面地站在那里等候开庭。

被一层惨淡阴云笼罩着的大女国琼偷偷地找了个机会和我讲了几句话,然后望着我不敢再作声。我因怕感情突破理智的防线而丧失意志的尊严,立即转回到“一切听便”的境界。所以,在这样惨淡情景下,我倒沉着镇定了。

我见有关此案者共有五六人,他们站成一排。

贿赂、释放

我知道陈志皋是不会为我出力的,而俞律师是中途搭手的,怕他得到的材料不全,所以一开庭,我就滔滔不绝地替自己讲了一番。也是有意地把材料暗示给俞承修律师,让他好辩护。

果然,俞律师根据我的讲话,他为我辩护得非常好。原告包探因为没有敲到竹杠,在庭上对我的句句话都顶得很厉害,还胡说八道。捕房律师费席珍则没有开口,我也就胸中有数了。不一会儿,法官宣布退庭。

退庭时,我朝着站在旁听众人间的父亲、国琼女,举手飞吻,旁听席上顿时所有听众激动得几乎哗然。事后,友人告诉我,当时国琼一进开庭的候审室,就往椅上一躺仰头久久不语。啊!十六七岁的姑娘……

过了好几天,最后判决我是“政治嫌疑犯”,取保释放。我就这样度过了从监狱到释放的四个多月不算短的黑夜。当时为我担保的是一位福建人石霜湖医师。对石先生的胆大义助,一直铭记在心。

谁料,这件事后给我带来了一连串的苦难。尤其是双亲,为我长期失业,一家人生活无着而忧愁成疾,先后逝世。

那时国民政府内部互相倾轧,十九路军仍在闸北抗日,尚未撤出昆山。蒋介石和十九路军磨擦;宁方与粤方磨擦;蒋介石、汪精卫、胡汉民、孙科、冯玉祥等闹得一团糟。南京政府群龙无首,蒋将各部院暂移西安,召开国难会议\其实是变相逃难)。蒋一方面用军队压制十九路军,一方面利用汪与政学系拉拢桂系对抗广东派,同时利用汪与政学系亲日的关系对日投降。

上海警备司令戴戟是十九路军方面的人,公安局长是孙科方面的人,都是“泥菩萨过江,自身难保”。故无心去管防共的事情了。南京政府所有一二等头子都忙于鬼打架的事,弄得下面专责防共的小头目也无心“搞专业”了。对法捕房及法院办理政治犯的事,更不加以注意了。

所以,法捕房人员才能随便受贿草草了事。否则,即使不被淤沪警备司令部引渡,也得吃上好几年官司。这是当时朋友们的分析推测。

猜你喜欢

国内外游客打卡创新美食!青岛夏日“City Walk” 热度攀升

244

244

十大值得加盟的地方特色或非遗小吃连锁品牌及其加盟政策

242

242

蒸菜快餐加盟连锁店品牌

155

155

南京特产适合带回家的美食有哪些

233

233

2024年第十五届海南(定安)端午美食文化季启动

216

216

创新萃取灵芝原液,雪域仙芝让滋补更简单

176

176

石头鱼还有一个名字叫做玫瑰毒鮋,肉质极其细嫩鲜美,日本人当然不会放过用它做刺身啦!

118

118

河北遵化的特产都有什么

230

230

全国16省最受欢迎零食整理,你都吃过吗?

207

207

美味星球4中文版(Tasty Planet 4)

157

157

突发!厦门观音山商业街烧烤店大火,消防紧急扑救

咕咕熊手工卷饼加盟,让人无法抵挡的美食诱惑

山西太原最有名的六种美食,吃货们的福利,赶紧收藏

丽江美食、小吃(图)

赏非遗品美食 丽江永胜2024年特色商品展暨五一美食文化节开幕

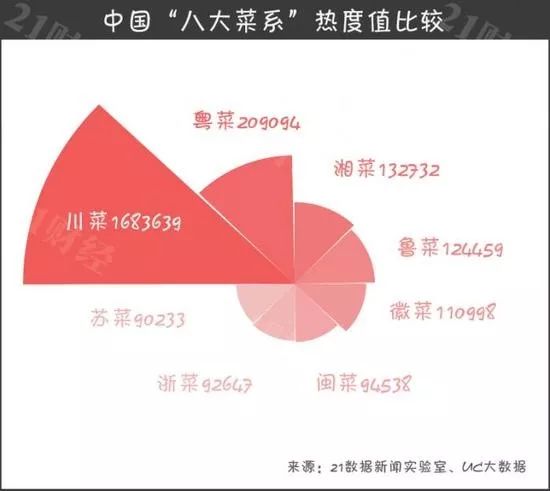

中国“八大菜系”热度排名:川菜占据半壁江山,看看你喜欢哪一道菜?

哪里是有万州烤鱼可以学的

论小吃,“帝都”就没输过!这10种美食吃过5种以上,北漂不低8年

这些小零食,我家从来不买,想吃自己在家做,超实惠做法还简单

杭州必打卡的8个神仙地!本地人私藏攻略,最后一个出片率超高!