世界遗产:黄山花岗岩山脉

2025-04-03 本站作者 【 字体:大 中 小 】

一、概 述

黄山古称黟山,地处僻壤,交通不便,游人罕至。自唐天宝六年(公元 747 年),唐玄宗下令改称黄山后,名声逐渐扩大,并开始吸引游人。唐、宋、元各朝代均有大量著名文人来游黄山,身临其境,无不为黄山景色所陶醉。或赋诗高歌,或描绘胜景,留下了许多不朽的文艺佳作。

世界地质公园官网这样介绍黄山:“怪石、云海和奇松构成了独特的景观,并共同孕育了艺术和文化。”世界遗产委员会认为:“黄山以其壮丽的景色--生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称,展现了独特的自然美景和自然与文化元素的完美结合。”

黄山峰林和云雾

(油画:Tim Allen,2015)

二、黄山地质地貌景观

黄山水文景观主要有温泉、瀑布、潭、溪等。黄山花岗岩为构造侵蚀峰林地貌,总体上呈内高外低的阶梯状展布,按其形态分类,主要有以下5类:锥状峰、脊状峰、穹状峰、柱状峰、箱状峰。黄山位于北亚热带南缘,水热条件良好,植被茂密多样,地形起伏明显,不同的地形部位有不同的土壤,构成了黄山植被生长的重要基础。黄山处于南、北植物区系的过渡地带,自然分布的植物物种有2385种。

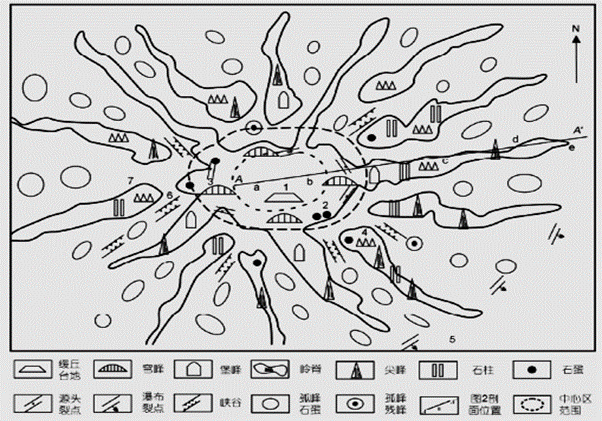

黄山地质地貌景观资源分布图

(清华规划设计院等,2005)

黄山花岗岩地貌空间分布的同心状模式示意图

(崔之久等,2009)

1)光明顶、平天矼; 2)飞来石; 3)丹霞峰; 4)天都峰; 5)九龙瀑; 6)西海大峡谷; 7)九龙峰

黄山花岗岩期次与节理类型剖面示意图

(崔之久等,2009)

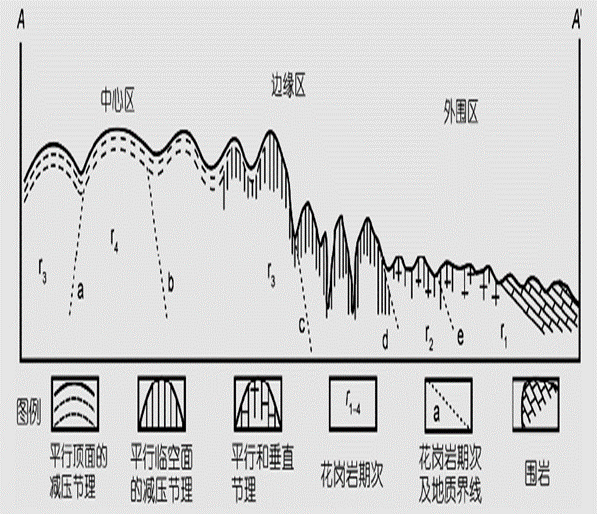

明末清初时期由徽州岩寺镇人闵麟嗣编纂的《黄山志定本》卷二《人物》第七十二页中,徐霞客对黄山评价:问“游历四海山川,何处最奇?”,徐霞客答:“薄海内外无如徽之黄山,登黄山,天下无山,观止矣。”

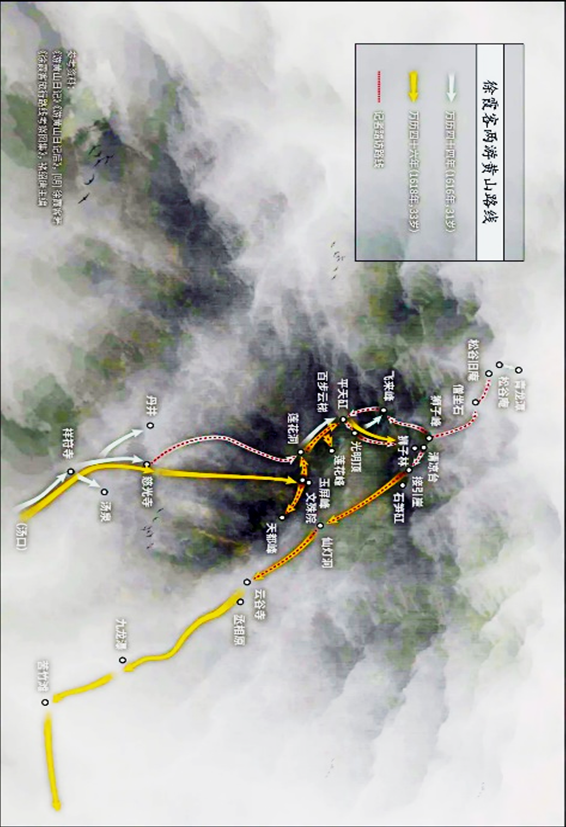

徐霞客游览黄山路线图

(绘制:昭君,《三联生活周刊》,2020)

公元1616年、1618年,徐霞客两次游历黄山。最早发现并记录光明顶、鳌鱼背等处是黄山最高处的古夷平地,提出黄山是长江水系和钱塘江水系的分水岭;首次详细、系统勘测并记录下天都峰、莲花峰、光明顶、飞来峰等诸多标志点地形地貌的。得出莲花峰是黄山最高峰的正确结论(浦庆余,2007;刘汉俊,2017;张砺,2021)。

明万历四十四年(公元1616年)的二月初三,徐霞客第一次登黄山,在山上盘桓十日,可惜连续是雨雾天气,未能饱赏黄山美景,不过,这已让他对黄山情有独钟,两年之后的九月初四,他又来到黄山,在《游黄山日记后》一文中,面对天都峰和玉屏峰之间奇景,留下:“因念黄山当生平奇览,而有奇若此,前未一探,兹游快且愧矣!”的感叹。

在《游黄山记》中,他对黄山的奇松、怪石、云海、温泉“四绝”有着生动细致的叙述。对黄山松,从植物学的角度作了准确而形象的描绘。当身处黄山玉屏楼时,他描述:“左天都,右莲花,背倚玉屏风,两峰秀色,俱可手揽,四顾奇峰错列,众壑纵横,真黄山绝胜处。”(张砺,2021)。

三、黄山花岗岩的成因

黄山花岗岩岩体平面形态呈椭圆形。长轴方向北东 70°,长约15km,短轴方向约10km,面积107.81 km2,岩体的侵入接触面产状一般外倾。根据岩体的地貌、结构以及相互之间的关系,黄山花岗岩可以划分为 4 次侵入,另外还有晚期的岩脉。岩体侵入位置,明显受东西向和北东向两组断裂交切部位的控制。它们具有“中高外低、中新外老”的套叠式分布特征。同位素年龄测试表明,黄山岩体为 123-131Ma,为早白垩世;而太平岩体为136-137Ma,为晚侏罗世。

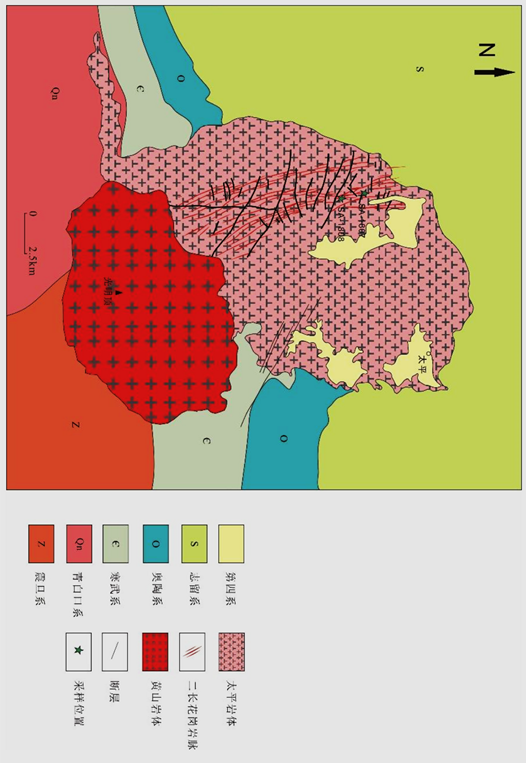

黄山地质公园地质图

(黄山景区,2014)

黄山地区分布有众多的深成岩体沿皖浙赣断裂带形成皖东南侵入岩的集中分布区。深成岩主要形成于晚侏罗世—早白垩世,如黄山岩体(124~135Ma)、太平岩体(137Ma)、九华山岩体(137Ma)、伏岭岩体(120 Ma)、旌德岩体(139~148Ma)与区内地层火山-碎屑岩建造黄尖组相对应(罗照华等,2009)。

太平-黄山复合岩体示意图

(汪子莘 ,2020)

安徽黄山复式岩体位于扬子板块东南缘江南陆内造山带内,成岩时代为燕山晚期,中国东部岩浆剧烈活动的时期。

皖南大地构造位置图

(汪子莘 ,2020)

黄山自 90 Ma 以来经历了 3 个剥蚀演化阶段:分别在约 90~ 74 Ma、约 74~ 2. 6 Ma 和约2. 6 Ma至现今。晚白垩世,主要受控于太平洋板块俯冲造成的区域伸展作用影响,造成较高的平均剥露速率(约1.15 km/Ma) ,区域整体经历白垩纪长期夷平作用,至晚白垩世其地表地形起伏度相对较低;晚白垩纪末-新近纪,区域进入构造平静期,相对低的剥露速率(约0.09 km/Ma),由于持续周期较长,地形起伏度逐渐增加,至中新世可能达到最大。第四纪以来,受区域构造和气候变化影响,剥露加快(约0.46 km/Ma),地表进入夷平阶段,地形起伏度开始减小,最终形成黄山现今地貌(张雨薇等,2022)。

(赵连泽等,1983)

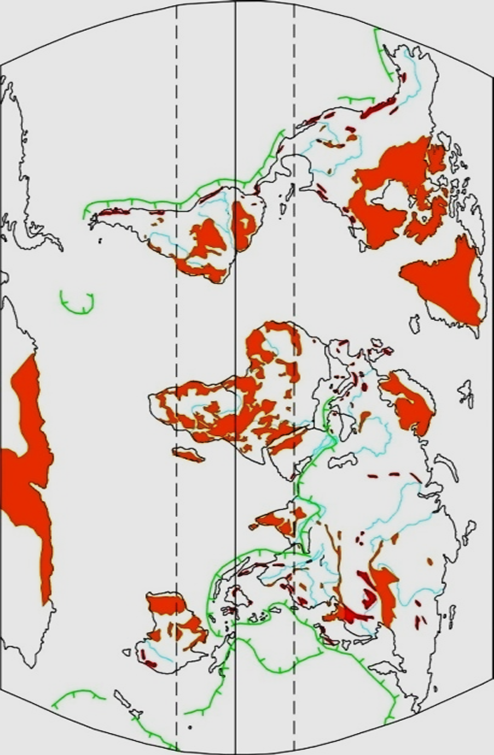

四、花岗岩与花岗岩山脉

花岗岩是大陆岩石圈重要组成部分,形成于不同造山阶段和板内作用不同时期,通过重熔和交代形成。花岗岩在大陆生长中主要通过两种方式使大陆增生。一种方式以幔源岩浆为载体的地幔物质通过岩浆混合作用形成混源花岗岩为大陆生长提供了物源。第二种方式通过幔源玄武岩浆底侵作用使下部大陆壳发生重熔形成花岗岩而使大陆发生改造和垂向生长。

全球花岗岩分布略图

(Migon,2006)

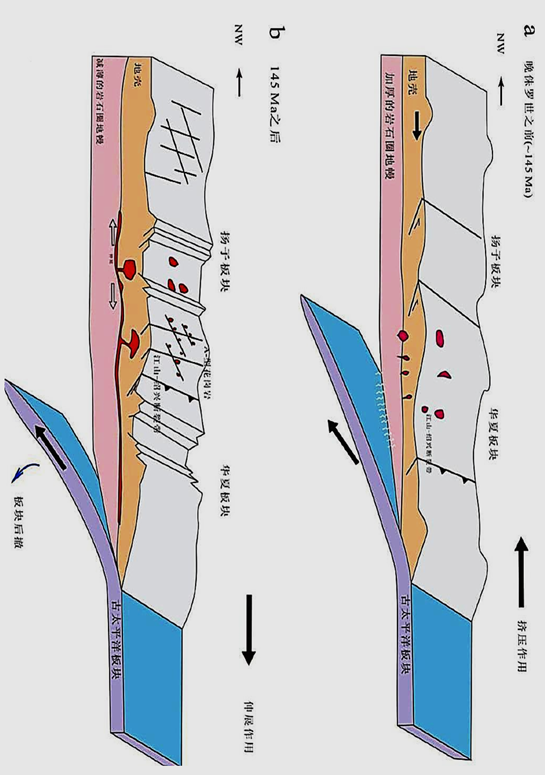

晚侏罗世,太平洋板块北北西向俯冲与区域断裂带左旋剪切共同作用下,形成一系列近东西向断裂,130Ma 以后,俯冲板块回撤,区域由挤压变为东西向伸展,岩浆沿断裂上涌,形成一系列北北西向岩脉群平行展布。

浙赣皖相邻区花岗岩地球动力学演化模式图

(汪子莘 ,2020)

中国花岗岩出露面积达86万平方公里,花岗岩的产出与区域性断裂带密切相关。主要有10个花岗岩带,包括阿尔泰山古生代花岗岩带、天山古生代花岗岩带、昆仑山古生代花岗岩、大兴安岭中生代花岗岩带、燕山中生代花岗岩带、阴山花岗岩带、闽浙沿海中生代花岗岩带、秦岭-大别山古生代-中生代花岗岩带、南岭花岗岩带、喜马拉雅新生代花岗岩带等。花岗岩活动时代漫长,从太古宙直到新生代呈多幕式展现。其中,以中生代花岗岩的出露面积最大, 古生代的次之。

中生代花岗岩在大兴安岭—太行山—武陵山一线以东的中国东部和西南三江(金沙江、澜沧江、怒江)地区最为发育, 新生代花岗岩仅分布于西藏、滇西地区。中国花岗岩山脉主要为中生代侵位的花岗岩,中国东部燕山运动是重要的花岗岩侵位时期,与软流圈上涌有关,形成构造背景为古太平洋板块向西俯冲或者岩石圈伸展。它们成为众多山脉的物质基础,在青藏地区、台湾地区出现第三纪花岗岩。由花岗岩山体的山主峰明显、群峰簇拥、峭拔巍立、雄伟险峻。我国著名的花岗岩山地景观有泰山、华山、秦岭太白山、黄山、南岳衡山、九华山、天柱山、普陀山、三清山、天柱山、青岛崂山、福建太姥山、厦门鼓浪屿、北京房山、八达岭、西藏冈底斯山脉、山西五台山脉等。

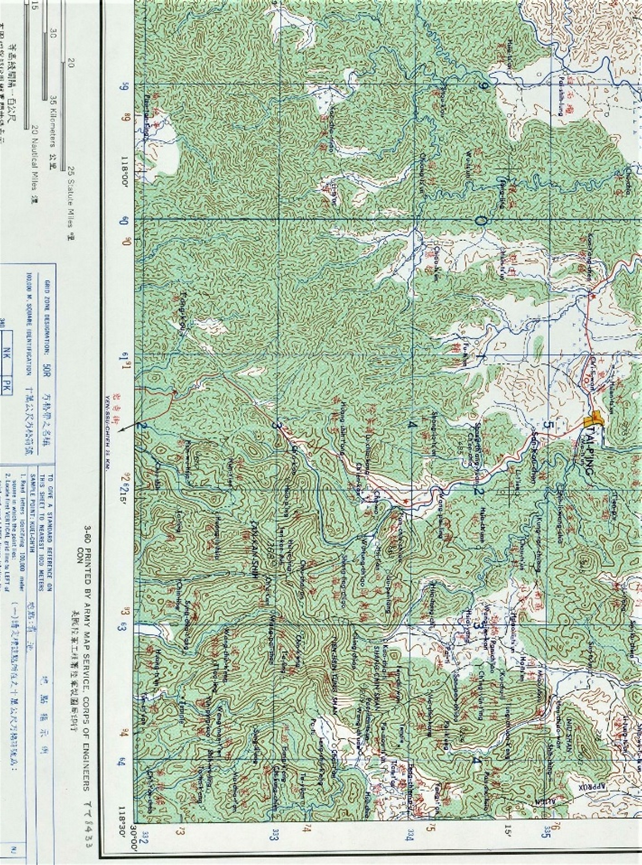

黄山历史地图(局部)

(德克萨斯大学图书馆藏图,美军据民国测绘的历史资料1954编绘,25万分之一)

本文据(李江海,2023,黄山世界遗产讲稿)整理,限于篇幅,参考文献略。

猜你喜欢

炎陵黄桃上市发布会开到了深圳,一天签单超200万斤

182

182

四川自贡加入总台“美丽中国行”项目,擦亮“千年盐都”“中国灯城”文旅名片!

211

211

魔兽世界:9.0版本“爬塔”很新颖?一款MMO竟把单机作为核心玩法

107

107

跟着赛事去旅行 | 打比赛,看熊猫!雅安这座城市,有点好玩!

145

145

朝鲜旅行,不为人知的那些惊喜与发现

238

238

去阳朔西街游玩应该怎样安排?阳朔西街应该准备什么?不踩雷攻略

91

91

“五金”打造之“金教材”:职业教育数字教材的内涵特征、建设原则与开发策略

94

94

湖北省博物馆:特色活动引客 延长时间待客

132

132

推进文体旅深度融合,开启全民健康新时代

221

221

香港迪士尼乐园旅游攻略

227

227

同是世界级主题乐园,为何天津血赚,重庆欢乐谷却很冷清?

传统商业项目“拥抱”电商 证大大拇指广场“24小时不打烊”

越南跨境自驾游:走“对越反击战”之路,自驾第一天感觉并不爽

一路朝南 身处梦幻——Vietnam越南

夏普Shiro飞猪旅行下载

【安徽篇】黄山超全旅游攻略|登顶云海仙境,解锁四季奇景

旅游是真正奔波辛苦的事,没有之一

一个人的旅行

四川九寨沟家庭自驾游全攻略(5天深度版)

郑州到万仙山郭亮旅游攻略如何规划