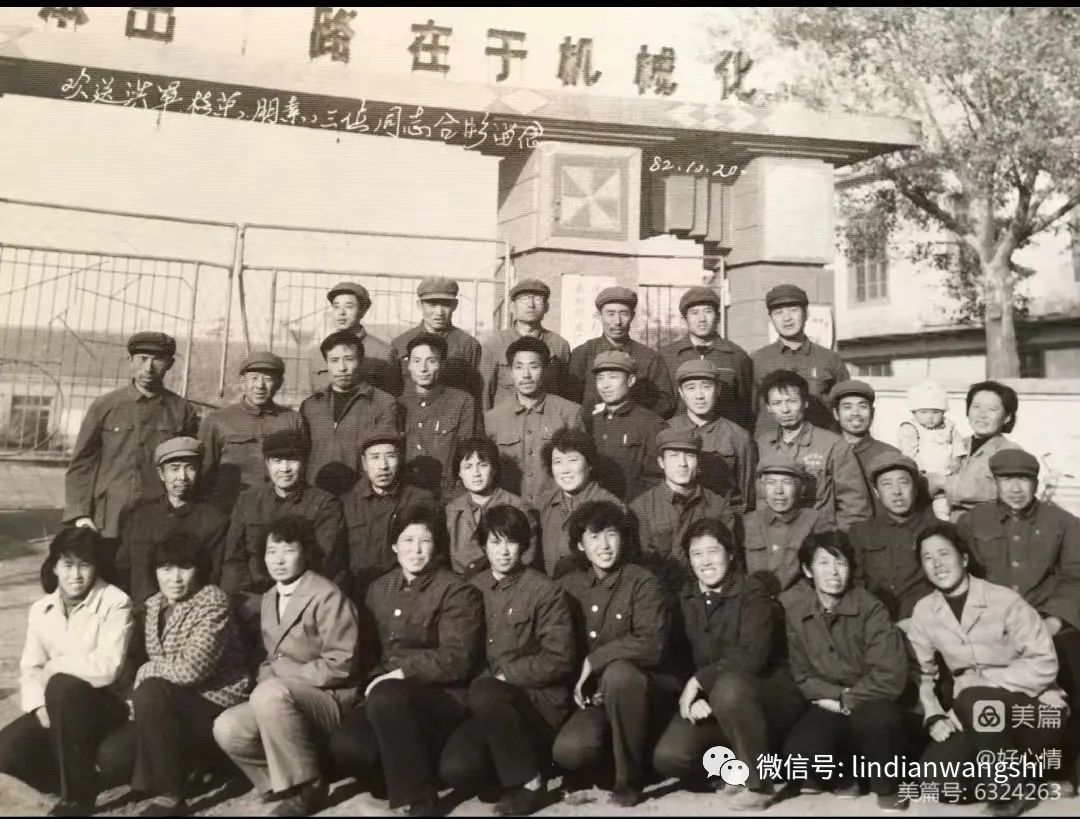

林甸往事ll吕兴全:对农机岁月的回忆

2025-03-30 本站作者 【 字体:大 中 小 】

我是1967年参加工作的,正是文革期间。

小学毕业后在家待了一段,反正学校也不上课,家里干脆就让我找个工作上班吧。那年我才16岁,当时分配到农机修造厂当学徒工,这是我走上社会的开端。

我们一起来的有7人,分到机加车间的有王霞,于淑琴,我,到锻压车间的有闫维林,铸造车间的李成贵,刘凤义,赵鹏志。当时厂子有四个车间:大修理车间叫一车间、机加车间叫二车间、铸造车间是三车间、锻压车间是四车间。

一车间主任是宋贵增,二车间主任是赵春林,三车间主任叫孙殿修,四车间主任是王树贵。

那时修理车间和机加车间同在一个大车间内,铸造车间和锻压车间在一栋房子,(即后来的木型车间那块)东屋是锻压车间,西屋是铸造车间。

当时厂子领导叫扬云成,到了1968年时厂子又建起了3个新的厂房作为机加、铸造、锻压车间。铸造车间在机加车间西面,南侧是锻压车间。

我一生很大的一部分时间是从事农机工作,经历了农机最辉煌的年代和最艰难的时期,有很多事情令人难以忘怀。

1、到工厂的第一天

1967年6月23日,我分到工厂以后就把我分到机加车间,主要是跟着师傅学习钳工。

我的师傅是王焕文,王师傅是在修造厂建厂以后从外单位调过来的,技术过硬,为人非常好。

一起到机加车间的于淑芹分到铇工学徒,她的师傅是赵春林。王霞分到铣床上学徒,师傅是宋少印。

钳工是机械行业中的主要工种,是手艺活。

那天王师傅干别的事去了,车间主任赵春林就对我说:你刚来,就先熟悉熟悉车间的情况。

我初到车间不认识谁,也不知道干点什么,就帮忙各工位干点杂活打扫一下卫生什么的。

由于初到工厂,十分的兴奋,一切感到新鲜,我在铣床看他们干活。快要下班时,我帮助铣床工位往下卸件。

我拆下了台钳用两手扣住往下搬,台钳很重,由于床子和台钳上有润滑油,使我的手上也沾上了机油,这样手滑,为不使台钳脱落到台面上,我又怕掉在地上就死死地扣住台钳底边不敢松手,更不敢躲开,瞬间但还是把我的手指给砸到了。

搬开台钳,我的右手食指二关节受伤,疼的不得了,动不得,但我还是忍着,还好骨头没折。找个擦床的手巾包缠起来。

那时候,工厂还没有卫生所,下班后去的药店。虽然受伤了,但我没有休息继续上班,后来师傅知道了,说我:受伤了为什么不说一声,是不是怕不要你呀。

第一天上班,干活时不注意就受了伤,至时今日手指的伤疤依然如是。

2、外出学习

1968年的时候,我们农机修理厂和县轻工厂(也就是以后的轧钢厂)合并为一个厂,仍然叫农机修配厂。

大慨是到了1969年的8月份,工厂为了适应那个机床修理和生产机械设备的需要,派出我和孙殿发一起到齐齐哈尔车辆厂学习机床修理技术。

孙殿发就是来自于轻工厂的。那时候中苏关系紧张,到处都是要准备打仗的这个气氛。

孙殿发学了一段时间,不知是因为什么就回去了。我那时候年龄还是小,感到能来到齐市大工厂里来学习机修技术很不容易,就一直坚持下来了。

大概到了1970年的时候,咱们机加车间里的郭闯,徐恩奎也过来学习铣床和磨床的加工技术,但是他们俩学习的时间都不是很长,而我在车辆厂一共学习了大约是十个多月的时间。

通过在大工厂的学习,使我见到了世面,基本上学会了修理大、中、小型的各类机床,学会了组装各种机床,初步掌握了机修钳工的基本技能和技术。我那时候年龄还不大,另外我也没有读过多少年书,也就是小学文化吧,所以是在学习过程中遇到了很多的困难,但我和车间里的师傅们相处的很好,不懂的地方就问,干活的时候尽量抢在前面。

师傅们总是尽量的帮着我,教我识图,教我维修设备的过程中如何判断和分折故障,如何拆卸和组装,使我的基本技能技艺提高很快,同时又教会我很多的机修钳工必须掌握的的技能。尤其是我的刮研技艺,主要是在那个期间所掌握的。

通过这一段的学习,提高了我的机修钳工技术水平,这为我回到修造厂后开展机床的维修和安装奠定了良好的基础。

3、安装机床

我在齐市车辆厂学习完成后又回到了工厂的机加车间。

当时车间的钳工组以我师傅王焕文为主,我和陈乐杰都是他的徒弟。那时我们工厂已经开始生产了一些车床的主要部件,准备组装机床。

比较早的时候是王焕文师傅带着我们组装了咱们厂子大修理车间的支重轮拆装台。后来又在机加车间组装了大立钻和小钻床等设备。

除了王师傅之外,那时候车间里各工种的老技工还有赵春林、王贵歧、孙宪仁、马学芳、苏玉林等师傅们,在这些老师傅的带领下,我们厂子在机加车间先是组装了无心磨床,后来又组装了C一620车床。

大概有20多台吧,除了自己使用之外,主要是为了扶持各乡镇的小修厂吧,帮助他们的很多设备都是由我们组装的。

在那个期间,修造厂组装的设备除了自己用和支援乡镇企业以外,还售到了外地一些企业。

那时候机床紧俏,很难买的。我们生产的机床最远的是售到了北京及哈尔滨市郊区的小工厂。

当时咱们组装机床时,大的床身,床头箱都是咱们自己铸造的,一般的零件,咱们也都自己能够搞。

剩余的有些齿轮了,轴承,螺丝等标准件除了外购以外,另外有一部分的是从那个齐齐哈尔车辆厂通过关系,把人家那个处理下来的,而且很好的配件,然后咱们购回来使用。

在那个年代里,机床就是机械加工厂或修理厂的主要设备了,是这类工厂的宝贝,所以是很难买到的。

咱们一个县级的修造厂能够做出来这样的一些设备,所以说是很自豪的,可见当年咱厂子的机械加工能力还是很强的。

所以说当时咱们这些车床,一组装出来就卖的非常好,比如说卖给哈市乡镇的那台,当时是人家托人找到了车间师傅沈克贵,又通过领导的同意才买走的。

4、艰难的生产时期

当时各乡镇使用的基本都是咱们生产的机床。

除了大型的车床、钻床、磨床以外,咱们在搞军工的时候还上马了一些小型的铣床和小钻床等等一些专用的机械加工设备,而且还组装了专业化生产线上的一些及工、卡、量、模具等等。

比方说,军工生产线、轴承生产线、大60散热器加工生产线,以及后期还生产的小四轮拖拉机的各类配件生产线等都是靠工厂自力更生,靠车间之间相互合作自主完成了的。

咱们厂生产的小四轮拖拉机配件当中,比如说搞小施变速箱里的1、2、3、4轴及左右半轴,都是优质产品,曾为多个大中型拖内机生产企业供货。

其中长春拖拉机厂那时生产的小四轮拖拉机是国内的名牌产品,他们在参加全国行检的时候,就用了咱们厂子给配套生产的产品,在行检中获得了非常好的好评。

到了80年代初,我在机加车间当主任,厂子要求各个车间开始搞承包,那时候对如何搞承包,车间还不太熟悉,不大懂如何对外承揽加工业务。

一次车间承揽了为糖厂制作除砂机的一个话,我去齐市省农机厂联系外委加工半轴的过程当中,与这个厂的人员谈起来我们的加工能力。

这个厂生产科有个孙科长,当时听到我们也能加工花键轴感到很惊讶,说你们这一个小厂子,还能搞得了花键轴。

所以后来我们厂也买了这个花键铣床,为当时的甘柴、和省拖拉机厂搞配套加工。

然后咱们的产品也都是跟各个地方的拖内工厂搞合作。我在厂销售科当科长时,其中主要合作的单位有松花江拖拉机厂,绥化八一厂,还有甘南柴油机厂,黑龙江拖拉机厂,拜泉小拖厂等等。周边各农机供应单位也在业务上都有往来。

由于改革,企业完全进入了市场经济时代,自主经营自负盈亏,而咱们企业的包袱比较重,除了历史留下的负担外,给一些大的工厂加工配套,资金又无法回笼,都压死了,所以说工厂在这个时期是非常非常的艰难。

那时候是以销定产,厂子活源不足。咱们厂的各个车间里有很多的工人都没有活干,没有办法,就得到组织人员到下面去安装土暖气或是搞一些其他的一些安装或维修的活。

机械加工的活就是逐渐在减少,有的技工不得已改行干别的了,还有一些职工就在此时也离职单干去了。

5、艰难的行旅

在工厂时,那时候干工作可以说是起早贪黑不说,那真是不要命的没黑带白的干。

记得有一年下大雪(大概是1987年冬)我带车前往拜泉县小拖厂送货,结果是去的时候路过一个大岗子,咱们的车爬坡时爬到中途就上不上去了,如果车辆要滑下来,就得翻沟里去,所以说我们俩个人就得等待,整整是两天就待在路上,前不着村后不着店,要吃没吃要喝没喝。

当时没有手机,无法联系,回不来也回不去。后来是刘金的家属预感到不妙,她把电话打到了拜泉大修厂了,方知我们还没有到,于是他们厂派出了人员来找我们,才知道我们的车出了事故,于是派出车辆来救援。

还有一次是在1986年的冬季,我在工厂销售科时带着厂子的汽车驾驶员杨中山去齐市省农机厂送贷,是我厂为其生产加工的拖内配件(四轮钢圈)。

当时为了返回时不空载,所以每次去齐市送完货,都要到齐市附近的冯屯拉一车砂子回来。

这次我们去省农机厂卸完贷后已经是下午三点左右了。装完砂子后,天快要黑了。那时我县通往齐市的301国道(西道)还没有开通,往来齐市只能走北道,路过龙安桥、永和这一条路。

往回返将要行驶到龙安挢时,汽车就发生了故障。温度过高,水箱开锅了,里面已经没有多少水了,下车去找水,路两侧是荒郊野外的,那里有水啊。

只得在路边沟弄些残雪当水用。由于没有盛装的工具,就用手一捧一捧的,放入水箱中,车着火后勉强走了一段,还是开锅,于是又停下,继续找雪。

就这样走走停停,到了晚上九点多了勉强进入了林甸境内永合那一带时,车靠在路边再也无法往前行驶了。

到了晚上十点多钟时,气温骤然下降,又飘起了雪,后来雪越下越大,天越来越冷,我们在车上是又冻又饿。

如果再呆下去,一旦睡着了就可能冻过去。

于是我们把车锁好,下了车沿路向县城走来。因出门时都没有带帽子,也没有穿厚棉袄。风加雪落在头上和身上,那滋味就别说了。

从永和到县城大约四五十里,一路上我们俩咬紧牙关坚持着,直奔车队长晋成中家,此时天已经大亮了。于是又赶紧安排车辆和修理工具赶了过去。

6、在农机局搞三产

本来农机企业,无论是修造还是供销企业,在经济转型期间就不景气,但为了安排系统内的待业青年,局里还是成立了农机二厂和农机服务站作为第三产业。

实际上承揽的业务还是农机企业这些活,无非是从国企中抢点活源,争点食而已。

后来我被农机局抽调了过去,就是在局里头专门是搞“三产”工作,实际上就是安排职工家中的待业青年们自办企业来进行自主就业,实行自主经营,自负盈亏。

我是在农机局的青年服务站带着青年们搞“三产”,大概干了能有十多年吧。虽然说局里给了一些支持起步,但还是要依靠自力更生。

我就是领着他们去干。在那个青年站的时候,我们也销售整机,曾经为了减少一些费用,我们就进部件,拉回来组装成整机后再售,因为我们如果直接进那些整机,一台车要装的话,只能拉七台,所以说我们干脆就进部件,这样的话,去一台车可以拉回12台的整机车子件,回来后领着大家组成整机销售,大家干的都很有劲。

随着经济形势的改革,青年服务站也进入了困难的时期。我那时已经申请提前退休了,但是虽然说人退了,但局里领导还是让我仍然领着干了很长一段时间,我尽其所能,尽心尽力,尽职尽责。

在98年抗洪中,我还获得了行业中的省先进工作者。

后来我完全退下来之后,也自已经营了几年的拖内机配件,由于涉欠帐太多了,直到前几年才不干了。(陈良整理)

作者简介:吕兴泉,1967年参加工作,农机修造厂学徒,机修钳工,曾任机加车间主任,厂供销科长,后调至农机局负责三产,现已退休。

林甸往事公众微信号平台搜集采访创作与林甸相关联的人与事,为积淀林甸的文化为宣传家乡做努力。为远在他乡的游子建设精神家园,希望有一盏明灯可以眺望,有一片热土可以还乡!

主 编:张立新

文字编辑:马秀红 赵艳琴 陈冬梅 梁学志 王淑艳 孔令琴

猜你喜欢

西安联想客服电话指南:快速解决设备故障,省时省力

131

131

“和平区玻璃门自动门维修,自动门电机/雷达维修更换”详细信息

221

221

2014张北草原音乐节攻略

171

171

黎瑞刚:千亿级传媒航母是如何炼成的

178

178

活成所有男人的欲望,性感女神邱淑贞电影合集

169

169

今晚,话剧《苏堤春晓》又回杭州,讲述“老市长”苏东坡的故事

193

193

合肥荣事达洗衣机售后服务维修电话64486631 _供求信息_名站在线

111

111

安卓14谷歌GooglePlay商店安装 谷歌基础服务打开 GMS服务开关 谷歌三件套安装

214

214

物业维修基金收取标准是多少

181

181

家里的三菱GX560投影机坏了,北京三菱投影机售后维修中心的电话是多少啊?

99

99

北京森歌集成灶维修电话售后服务400热线全市统一报修网点《今日发布》

为什么现在修车行业没人干了?修车改行的都干嘛去了?

月薪过万难招一名汽修工 新能源车4S店四处网罗“三电”熟手师傅

5000亿住宅维修基金沉睡 小区公共收益成糊涂账

沧州学挖掘机哪里好?培训办证多少钱?

房屋维修基金你用过吗 青岛这五种情况不能动

尼康两款镜头一款相机新固件更新:谁也不能落下

怎么查车辆维保记录?只需3招帮你搞定二手车维保记录明细

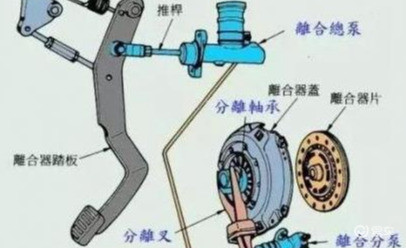

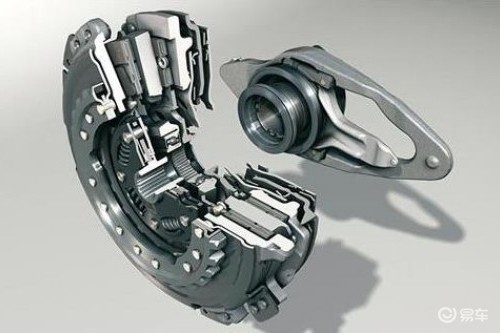

离合器出现打滑故障,教你怎么做应急处理

离合器打滑的原因,该怎么修理?这篇文章来给你答案!