《铁轨上的中国心》——见证中国高铁技术崛起之路

2025-03-30 本站作者 【 字体:大 中 小 】

本文以我国高铁技术的真实逆袭发展为脉络,以主人公林远山(虚构)的经历来述说中国铁路人的伟大精神,人物虽为虚拟,但是现实中的铁路人比故事更值得敬佩

1.铁轨上的觉醒(1978-2003)

1978年的冬天,秦岭山脚下的铁轨冻得像一根生锈的钢条。

12岁的林远山缩在父亲的老式棉袄里,攥着扳手蹲在铁轨旁,耳边是绿皮火车“哐当哐当”的喘息声。

父亲林建国正用锤子敲打松动的道钉,嘴里呼出的白雾混着骂声:“这破铁轨,三天一修五天一补,跑得还没驴车快!”

林远山盯着远处蜿蜒的铁轨,突然冒出一句:“爸,咱啥时候能有日本那样的火车?”

林建国手一抖,锤子砸歪了,铁轨发出“铛”的一声闷响。

这个问题的答案,三天后出现在林建国的旧报纸上。

报纸头版是邓小平访问日本的照片,标题写着《坐上新干线的总设计师》。

林远山趴在供销社的玻璃柜台上,一个字一个字地抠着报道:“就像有人在推着我们跑……”

他脑子里突然蹦出个荒唐的画面——要是中国的火车也能跑那么快,父亲是不是就不用半夜被工友拍门喊去抢修了?

当晚,他偷走了父亲的铁路制服扣子,在作业本上画了一列尖脑袋的火车,车头写着“中国”两个字。

但这个梦想很快被泼了冷水。

1980年除夕,林建国在抢修完宝成铁路的塌方后,裹着满身泥浆回家,从怀里掏出一包快被压碎的鸡蛋糕。

“远山,铁路这行苦啊。”

他嚼着冷掉的饺子叹气,“咱的火车为啥跑不快?

钢轨是50年代的老货,内燃机车烧的是黑烟,连车轮都是苏联图纸造的……”

林远山看着父亲开裂的手掌,突然把作业本上的火车图撕了。

命运却在八年后拐了个弯。

1990年盛夏,西南交通大学的实验室里,林远山盯着墙上的《京沪高速铁路方案图》,手里的粉笔“啪”地断成两截。

他的导师——那位总爱把“铁路报国”挂在嘴边的老教授——正拍着黑板咆哮:

“设计时速300公里!日本人说我们异想天开,德国人说需要二十年,但京沪沿线有中国十分之一的人口!”

林远山摸着图纸上虚拟的轨道线,忽然想起父亲说的“驴车速度”,喉头有些发哽。

那夜,他在实验室通宵测算曲线半径。

月光透过铁栅栏在地上画出铁轨似的影子,同组的山东汉子王峻拎着二锅头闯进来,把搪瓷缸子往桌上一蹾:

“老林,你信不信?等咱们这高铁修成了,我坐车去上海吃生煎包,汤还没凉就能回来!”

林远山盯着他酒瓶底厚的眼镜片,突然笑出声:“那你得先发明防烫嘴的包子。”

玩笑归玩笑,现实比秦岭的隧道还沉重。

1994年春天,林远山抱着一米多厚的可行性报告站在铁道部门口,听见走廊里飘出一句话:“京沪高铁预算够修三条三峡大坝,还是先解决运煤车脱轨吧!”

他默默把报告塞进自行车后座,链条卡住的瞬间,文件袋裂了,雪白的纸页在长安街上撒成一条虚线。

转机出现在新世纪的门槛上。

2002年的深秋,沈阳机车厂的试验场上,林远山攥着秒表的手沁出冷汗。

眼前银白色的“中华之星”动车组像头蓄势的猎豹,驾驶室里坐着他的老同学王峻。

“远山,这次要是能破300公里,我请你喝茅台!”

王峻的声音从对讲机里传来,带着金属的震颤。

加速的过程像被按了快进键。

当显示屏跳出“321.5km/h”时,整个控制室炸开了锅。

林远山被人群撞得东倒西歪,恍惚间看见王峻举着半瓶香槟冲过来,泡沫喷了他一脸。

“老林!咱们的火车能追飞机了!”

王峻的声音带着哭腔。

庆功宴上,工程师们用筷子敲着饭盆唱《打靶归来》,有人把铁道部的批文拍在桌上:“下个月就量产!让那帮德国佬看看……”

但命运总爱在最高处抽梯子。

半个月后,林远山在株洲的寒风中收到了急电:“中华之星制动故障,试验暂停。”

他赶到现场时,王峻正蹲在脱轨的动车组旁,眼镜片上蒙着霜。

“德国人说得对。”

王峻的声音像被砂纸磨过,“他们的刹车片能扛零下40度,我们的……”

林远山弯腰捡起块碎裂的制动盘,金属边缘把他的虎口割出了血。

那晚的庆功宴变成了散伙饭。

酒过三巡,王峻突然把酒瓶砸在地上,玻璃碴在《京沪高铁规划图》上迸溅。

“十年啊!十年心血就换来句‘技术不成熟’?”

他红着眼睛揪住林远山的衣领,“你说,咱们是不是天生就造不出好火车?”

林远山没说话,把最后半瓶二锅头浇在了图纸上。

火苗窜起来的瞬间,他看见1990年那个撕掉火车画的自己,正隔着烟雾与他对视。

三个月后,林远山在报废的“中华之星”车厢里发现了王峻留下的字条,潦草的字迹力透纸背:“老林,我去搞制动系统了,这辈子跟德国刹车片死磕到底!”

车厢顶部的裂缝漏下一缕光,正照在当年邓小平访日报道的剪报上。

林远山把字条折成纸飞机,顺着车窗扔出去。

北风呼啸中,纸飞机在铁轨上空划出一道陡峭的弧线,像极了高铁线路图上那些未完成的曲线。

2. 谈判桌与轨道上的硝影(2004-2008)

2004年春天的北京,建国门外交公寓的会议室里飘着拿铁咖啡的苦味。

林远山盯着桌对面德国西门子代表的蓝眼睛,手指在裤缝上反复摩挲——这是他第一次穿西装,领带勒得脖子发红。

对方工程师用钢笔敲了敲报价单,德语口音的英语像钢钉砸在桌面上:“每列动车组3.5亿人民币,技术转让费另算。”

会议室突然安静得能听见中央空调的嗡鸣,林远山瞥见领导的手在桌下攥成了拳头。

三天后,他在食堂听见爆炸性消息:西门子被踢出局了。

端着铝饭盒的老处长嗤笑:“这帮老外当咱们是冤大头呢!法国人报价砍一半,日本人连图纸都愿意教。”

林远山舀了一勺白菜炖粉条,热汤烫得他龇牙咧嘴:“那咱们真能学会?”

处长眨眨眼:“当年用牛仔裤换过苏联飞机,这回用市场换技术——十四亿人的铁路网,够他们流口水!”

命运的齿轮开始飞转。

三个月后,林远山站在青岛四方机车的厂房里,看着日本川崎的工程师用激光仪校准车轴。

对方组长藤田递给他一盒寿司,突然用中文说:“林桑,你们学得太快,总部要扣我奖金了。”

林远山咬到半截芥末,眼泪汪汪地笑:“藤田先生,您中文这么好,改天教我说日语?”

藤田望着正在组装的CRH2动车组,叹气:“等你们不需要我们的时候,我怕是真要改行教日语。”

但技术转让的蜜月期比樱花凋谢得还快。

2005年冬天,林远山带法国阿尔斯通团队勘察武广高铁线路。

法方总工皮埃尔踩着意大利皮鞋陷进泥坑,举着GPS定位仪嚷嚷:“这里必须用我们的地面信号系统!”

林远山蹲下身,抓起把混着冰碴的黄土:“这儿雨季塌方,您那套设备扛不住。”

皮埃尔掏出手帕擦鞋,冷笑:“难道你们有更好的办法?”

当晚,林远山裹着军大衣窝在工棚里画草图,突然把铅笔一摔:“不就是泥巴吗?老子给它穿层铁裤衩!”

这句糙话后来变成了专利号。

2007年春天,京津城际工地上,林远山遇到了何桦伍——那个把安全帽当饭碗用的总工程师。

两人蹲在无砟轨道板旁,何桦伍用树枝在沙地上画公式:“轨道沉降差不能超过2毫米,相当于在足球场上找根头发丝。”

林远山往混凝土里插温度计的手冻得发紫:“何总,德国人说咱们五年都搞不定。”

何桦伍嘿嘿一乐,露出被尼古丁熏黄的牙:“那咱俩打个赌?输了的人吞钢轨!”

赌局揭晓那天,北京南站挤满了记者。

2008年8月1日,林远山攥着首发车票钻进驾驶室,后背的汗把衬衫粘成了第二层皮肤。

何桦伍突然往操控台上立了枚硬币:“要是这玩意儿倒了,我把钢轨嚼了咽下去!”

时速冲到350公里的瞬间,林远山盯着那枚微微颤动的硬币,突然想起十二岁那年撒在长安街上的可行性报告——那些纸页如今长成了钢铁的森林。

夜幕降临时,林远山在空荡荡的车厢里捡到了何桦伍的安全帽,内衬上潦草地写着:“远山,我赢了赌约,但钢轨留给后来人嚼吧。”

帽檐别着那枚竖立了八分钟的硬币,在月光下泛着冷硬的银光。他把硬币翻过来,背面是2008年的年份。

3. 铁轨上的“复仇”(2009-2017)

2011年6月30日凌晨四点,济南郊外的试验段铁轨上结着薄霜。

林远山把最后半罐红牛浇在头上,刺骨的凉意让他打了个激灵。

身后银白色的CRH380A动车组像头沉睡的巨兽,驾驶室里坐着他的老搭档王峻——这位十年前发誓要“死磕德国刹车片”的硬汉,此刻正嚼着蒜瓣提神。

“老林,今天要是冲到486,你闺女的手术费我包了!”

王峻的声音从对讲机里传来,带着熟悉的混不吝。

林远山没接话,低头看了眼手机屏保上女儿苍白的笑脸,把温度计插进钢轨缝隙:“轮轨温度差不能超过3度,否则咱们都得进央视《焦点访谈》——当反面教材!”

加速过程像一场蓄谋已久的复仇。

当仪表盘跳过430km/h时,车头突然传来刺耳的金属摩擦声。

王峻额头青筋暴起:“德国人的转向架报警了!”

林远山一把扯开安全带,抓着扶手踉跄到操控台前:“关它娘的报警器!用咱们自己的监测系统!”

车厢在剧烈震颤,他盯着屏幕上一串串自主设计的参数,恍惚想起十年前“中华之星”脱轨时飞溅的玻璃碴。

数字跳到486.1的瞬间,整个控制车爆发出野狼般的嚎叫,王峻一拳砸在紧急制动按钮上,咧嘴大笑:“去他娘的德国标准!”

庆功宴还没摆上桌,外媒的冷水就泼了过来。

《纽约时报》的标题阴阳怪气:“中国高铁数据疑似造假,速度神话或为政治作秀。”

林远山在卫生部走廊里接到领导电话时,正盯着女儿的手术同意书发呆。“远山,央视直播澄清,你敢不敢上?”

领导的声音像从铁轨深处传来。

他看了眼手术室的红灯,把同意书折成纸飞机:“给我半小时,我回去换件衬衫。”

直播现场的温度比CRH380A的轮轴还烫。

林远山对着镜头调出监控视频,突然指着屏幕上某帧画面:“各位请看,这是瑞士沙奇公司的测速仪——对,就是给F1赛车用的那款。”

他凑近镜头,几乎要撞碎玻璃,“有人说我们造假,请问谁家造假会请竞争对手来当裁判?”

导播间里,王峻嚼着大蒜冲制片人挤眼:“这段掐了别播啊,我哥们儿昨晚背了一宿台词。”

这场“打脸”的代价是女儿术后第一声“爸爸”他没听见。

2013年冬天,林远山在复兴号原型车底盘下拧完最后一颗螺栓,被妻子堵在车库里。

“林总工程师,您闺女高烧41度,嘴里念叨的‘转向架’是德语还是日语啊?”

妻子把退烧药砸在工具箱上。

林远山抹了把脸上的机油,突然发现女儿躲在门后,小手攥着个动车组模型——那是他用报废零件拼的生日礼物。

真正的决战在2017年夏天。

京沪高铁的检修库里,林远山趴在40℃的轨道旁调试制动系统,工装裤被汗水浸出盐渍。

新来的博士生举着平板电脑嚷嚷:“林总,法国人说咱们的闸片摩擦系数超标!”

林远山头都没抬:“告诉他们,中国高铁的刹车距离比他们短153米——顺便问下巴黎地铁准点率破50%没?”

周围哄笑声中,单杏花抱着笔记本电脑闯进来,马尾辫上沾着泡面碎:“林工,12306又崩了,春运票务压力太大!”

林远山把闸片往她手里一塞:“拿这个当服务器散热器试试?绝对比进口货耐操!”

那个承载太多意义的清晨,当首列复兴号迎着朝阳驶出北京南站时,林远山在车厢连接处发现了蜷缩着睡觉的女儿。

孩子怀里抱着本画册,上面用蜡笔写着:“我爸爸造的车能追上太阳。”

他轻轻抽走画册,扉页粘着张皱巴巴的发票——是七年前CRH380A试验时买的红牛罐子,背面有王峻的字迹:“老林,当年说包手术费是吹牛的,但包你闺女一辈子坐高铁免费,老子做到了!”

4. 铁轨上的星辰大海(2018-2025)

2023年雨季的爪哇岛,暴雨把雅万高铁的工地泡成了泥潭。

林远山蹲在帐篷口,盯着测量仪上乱跳的数据线,耳边是印尼工人罢工的喧哗。

翻译擦着汗结结巴巴:“他们说……说中国高铁连火山灰都治不了,要集体辞职!”

林远山突然抄起安全帽扣在头上,转身就往雨里冲:“告诉他们,我这顶帽子是唐山大地震那年产的钢!”

泥浆没到膝盖时,他想起三十年前父亲修宝成铁路的模样。

身后印尼工头阿贡举着手机录像,镜头里这个六十岁的中国老头正用铁锹挖排水沟,动作熟练得像在自家后院种菜。

“林先生!”

阿贡扯着嗓子喊,“您这样会被火山泥吞了的!”

林远山头也不回:“1996年我在成昆线塌方区扒过三天碎石,这算啥?顶多算芝麻糊!”

泥浆糊住他半边脸,远处突然传来钢轨落地的撞击声——罢工的工人们一个接一个跳进了泥坑。

这场“芝麻糊战役”后,雅万高铁的轨道铺到了泗水站。

通车那天,印尼总统握着林远山的手说:“这是中国送给东南亚的礼物。”

林远山指着车厢显示屏上的汉字:“不,这是中国高铁交的作业——三十年前我们也是学生。”

回程飞机上,他摸到口袋里阿贡塞的纸条,上面用拼音歪歪扭扭写着:“林老师,我学会‘毫米级精度’了,下次请您吃没火山灰的炒饭!”

更大的战场在国内。

2024年春天的青岛研发中心,一群年轻工程师围住林远山,投影仪蓝光打在他花白的鬓角上。

“林老,CR450时速400公里风险太大,不如集中资源搞磁悬浮!”

戴耳钉的博士举着数据模型嚷嚷。

林远山抄起桌上的高铁模型掂了掂:“知道这玩意儿为啥叫‘复兴号’吗?当年洋人说中国人造不出车轮子,现在我们要用轮子碾出真理!”

会议室突然安静,他戳了戳模型转向架上的国徽浮雕:“400公里不是数字,是告诉世界——中国标准,就是未来标准!”

赌气的话很快变成烫手的山芋。

CR450试跑前夜,林远山蹲在试验车底盘下查螺栓,手电筒光柱里突然多出一双老北京布鞋。

抬头看见王峻那张橘子皮似的脸,他差点把扳手砸脚上。

“老王头!你不是在海南钓带鱼吗?”

王峻晃了晃保温杯,枸杞在月光下泛着红光:“听说有人要碾死磁悬浮,这不赶来看热闹?”

两个老头并肩坐在钢轨上,远处CR450的车灯刺破夜幕,像把银色的裁纸刀。

王峻突然说:“记得‘中华之星’散伙那晚吗?我说要死磕德国刹车片。”

他掏出一枚U盘塞给林远山,“这是第三代碳陶制动盘的参数,能在青藏高原刹停400公里的车。”

林远山摩挲着U盘上的划痕——那分明是当年“中华之星”制动盘的裂纹走向。

王峻起身拍拍屁股:“磁悬浮再快也是飘着的,咱们的高铁——”

他跺了跺脚下的道砟,“得接中国的地气!”

试跑当天的朝阳把CR450染成金色。

林远山戴着老花镜核对数据,突然听见驾驶室传来尖叫:“林老!车轮温度异常!”

他抓起对讲机的手稳得像四十年前握扳手:“启动自主散热系统,把咱们给雅万高铁设计的火山灰防护罩参数调出来!”

仪表盘警报解除时,车厢显示屏跳出“403.2km/h”,年轻工程师们欢呼着抛起安全帽,林远山却摸到口袋里那枚U盘在发烫。

深夜的检修库里,他独自给王峻发消息:“老伙计,你的刹车片立功了。”

手机屏幕映亮角落里的旧物箱——里面躺着1990年的京沪高铁草图、2008年的硬币、2017年的红牛罐子。

CR450的灯光扫过时,那些斑驳的零件在墙上投出翅膀似的影子。

5. 铁轨上的永生(传承)

2030年立春的深夜,北京协和医院ICU的监护仪发出规律的滴答声,像极了高铁轮轨撞击接缝的节奏。

林远山的手指在氧气面罩上缓慢划动,床头柜的台灯照着一本翻烂的《CR550试验日志》。

扉页上女儿林晓阳的笔迹力透纸背:“爸,明天首秀,您得亲自按启动键。”

监护仪突然尖啸,他挣扎着摸向胸口口袋——那里藏着小半截道钉,是四十年前从父亲林建国的工具箱里偷的。

死亡来得比CR550的制动更快。

凌晨三点十七分,林晓阳冲进病房时,只看到父亲的手悬在床边,食指和中指仍保持着拧螺栓的手势。

床头心电图拉出一条笔直的线,像极了中国高铁网络里最长的京广干线。

护士递给她沾着机油的遗嘱,上面歪歪扭扭写着:“把我的骨灰掺进道砟,撒在济南黄河大桥那段——当年‘中华之星’在那儿抛过锚,我得给它镇场子。”

七天后,CR550的驾驶室里挤满了人。

林晓阳把父亲的工号牌别在操控台上,对着后视镜整理铁路制服——这是她第一次穿,肩章压得锁骨生疼。

身后传来王峻的破锣嗓子:“丫头,你爹当年赌咒说中国高铁要跑赢F1赛车,这破本子你拿去!”

他甩来本1998年的《内燃机车维修手册》,书页里夹着张泛黄照片:二十岁的林远山趴在铁轨上测坡度,屁股后头兜着个破洞。

时速表跳过500公里的瞬间,全车厢的屏幕突然亮起。

林远山生前的影像从青岛实验室的监控录像里跳出来,像素模糊得像是蒙着层雪:“晓阳,要是你看到这段,说明我总算不用改方案了。”

车厢里爆发出带着泪的笑声,画面里的老工程师举起扳手敲了敲CR550模型,“这车轱辘里焊着我的命,你们得继续往里焊!”

林晓阳抹了把脸,对着话筒说:“爸,您看好了——”她按下加速键,驾驶室警报器突然狂响。

“林工!轮轴温度超标!”

副驾驶的实习生快把操作手册攥破了。

林晓阳瞥了眼仪表盘,突然抓起父亲那本《维修手册》砸向散热开关:“上个月雅万高铁遇到火山灰过热,我爸写的应急预案在第38页!”

冷汗顺着她后颈滑进衣领,恍惚间听见耳边有人哼《打靶归来》——那是林远山修铁路时常跑调的小曲。

警报解除时,车厢显示屏蹦出“555.6km/h”,王峻拍着座椅狂笑:“老林这混蛋,死了还要破纪录!”

在黄河大桥撒骨灰那天,北风卷着道砟粉扑了人一脸。

林晓阳打开装有父亲骨灰的铝制饭盒——这是1958年林建国在宝成铁路抢险时用的。

灰白色的粉末随风飘向钢轨,突然被疾驰而过的G415次列车卷起,在阳光下泛出细碎的金光。

雅万高铁的司机阿贡打来视频,镜头里的印尼汉子举着林远山送他的水平仪:“林老师,今天有小学生来参观,我说中国高铁的轨道比吴哥窟的石缝还精确!”

深夜的青岛实验室,林晓阳打开父亲留下的铁皮箱。

最上层是2030年的《CR550运营报告》,底下压着1990年的京沪高铁草图、2008年的硬币、2017年的红牛罐子。

当她抽出箱底的录像带时,老式放映机突然投射出一段从未见过的画面:

三十岁的林远山抱着襁褓中的她,对着镜头傻笑:“闺女,等这高铁修成了,爸爸带你看遍中国——”画面剧烈晃动,露出背后“中华之星”的残破车头。

晨光染红铁轨时,林晓阳带着年轻工程师走向磁悬浮试验线。

她摸出口袋里的道钉,轻轻放在轨道旁:“这是爷爷修宝成线用过的,爸爸拿它当了一辈子书签。”

身后响起铺天盖地的轮轨轰鸣声,初升的太阳把CR550和磁悬浮列车的影子投在大地上,像两条并行的钢轨,向着望不到尽头的远方延伸。

关注我,一个爱国的逗比,陪你一起笑看中国崛起!

猜你喜欢

电焊机结构与维修全程图解

143

143

通用航空发动机发展综述

174

174

禹知临 新一代影视制片人、演员

240

240

热门的两个小人闯关的游戏有哪些 2024有趣的双人闯关游戏推荐

207

207

影视广播陕军 新年上新

177

177

买防虫网了吗?啥也别说了,吻我……

159

159

《汽修维修工》各类机械润滑脂选择与应用、汽车轮胎规格参数、14种轴承特点、区别和用途、汽车发动机构造等知识-高级重点培训考试学习

183

183

请你看电影鸭!金逸影视传媒股份有限公司招聘(三大岗位,月薪4-6K),走啊,一起!

181

181

汽车烧机油怎么办,汽车烧机油修理多少钱

155

155

关于十四种轴承的常识

127

127

北京森歌集成灶维修电话售后服务400热线全市统一报修网点《今日发布》

为什么现在修车行业没人干了?修车改行的都干嘛去了?

月薪过万难招一名汽修工 新能源车4S店四处网罗“三电”熟手师傅

5000亿住宅维修基金沉睡 小区公共收益成糊涂账

沧州学挖掘机哪里好?培训办证多少钱?

房屋维修基金你用过吗 青岛这五种情况不能动

尼康两款镜头一款相机新固件更新:谁也不能落下

怎么查车辆维保记录?只需3招帮你搞定二手车维保记录明细

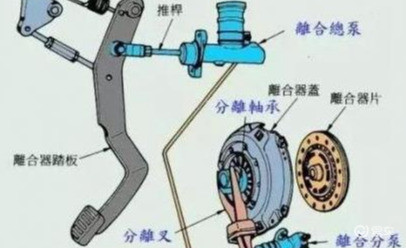

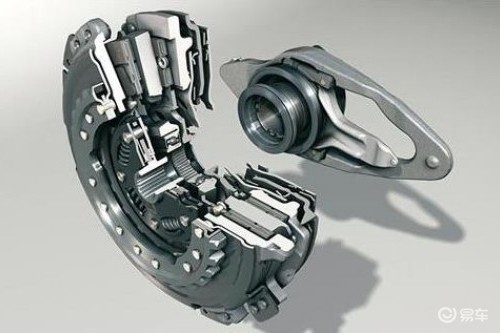

离合器出现打滑故障,教你怎么做应急处理

离合器打滑的原因,该怎么修理?这篇文章来给你答案!